昭和の隆盛から一転 商業捕鯨の中止

商業捕鯨ができなくなったのです。

記者リポート(当時)

「我が国の沿岸捕鯨の基地、牡鹿町の鮎川港に今、最後のマッコウクジラが上がろうとしています。IWC=国際捕鯨委員会の決定により我が国の商業捕鯨は今シーズンが最後となりました」

日本は1988年までに商業捕鯨から撤退し、平成の約30年間は原則、調査のための捕獲だけが続けられました。反捕鯨国や団体の反発もあり国際的に難しい立場にあった日本ですが、令和となった2019年の6月にIWCを脱退。

商業捕鯨は再開したものの、昭和の頃の活気は戻っていません。かつて年間20万トンを超えていた国内のクジラ肉の消費量は、3000~5000トンに落ち込み商業捕鯨再開後も横ばいとなっています。

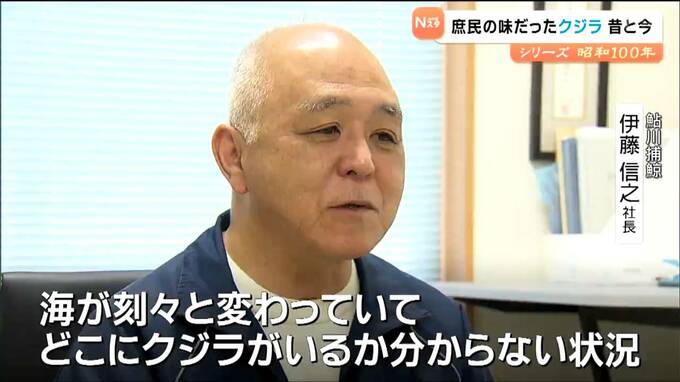

鮎川捕鯨・伊藤信之 社長

「4月1日で初漁が出て4月21日で17頭全量捕獲し終えた。順調ですね」

石巻市の鮎川浜を拠点とする鮎川捕鯨。今シーズンも今月1日からオホーツク海で漁を行い、捕獲枠の上限である17頭のミンククジラを捕まえました。

しかし伊藤社長は、昭和と大きく変わったことがあると話します。

鮎川捕鯨・伊藤信之 社長

「震災で海も変わっているし温暖化もあって海水温も上がってミンククジラの回遊ルートが変わったみたい。海が刻々と変わっていてどこにクジラがいるか分からない状況」

かつては春先に金華山沖で捕れていたミンククジラが姿を消したのです。ここ数年は主に北海道や青森県沖で漁を行い、陸送で鮎川まで運んでいます。

鮎川捕鯨・伊藤信之 社長

「ここ鮎川で水揚げするのがベター。最高なんですよ。地元の人がクジラがあがると沸く」

捕鯨のまちでは、今もクジラの食文化が息づいています。