戦犯たちの声を伝えて 戦犯死刑囚の最後の姿

1951年、サンフランシスコ平和条約調印。死刑から減刑された冬至堅太郎は、このころ、処刑された戦犯たちの遺書をまとめることを思いつき、発起人となった。

冬至堅太郎の三男 克也さん

「やっぱり命が永らえて、亡くなった方々のためにも、自分が精一杯やらなくちゃいけないという思いがあったと思います」

1953年に刊行された「世紀の遺書」。スガモプリズンだけでなく、アジア太平洋で戦犯として命を絶たれた701人分の遺書が収録された。

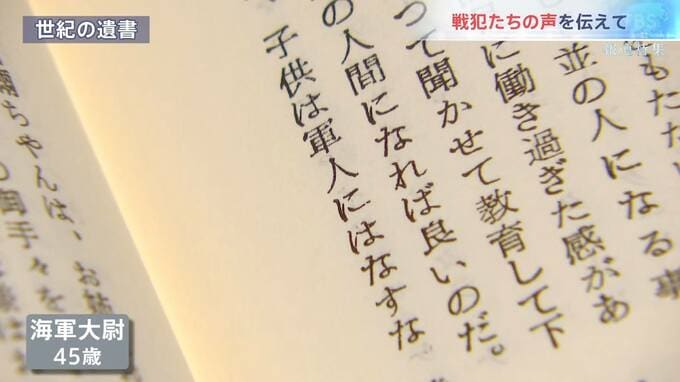

世紀の遺書より 海軍大尉(45)

「子供は軍人にはなすな、時勢が変わってもだ。此は子々孫々に伝へよ。戦争が如何に残酷なものであるかと云ふ事は皆な良く知った事と思ふ」

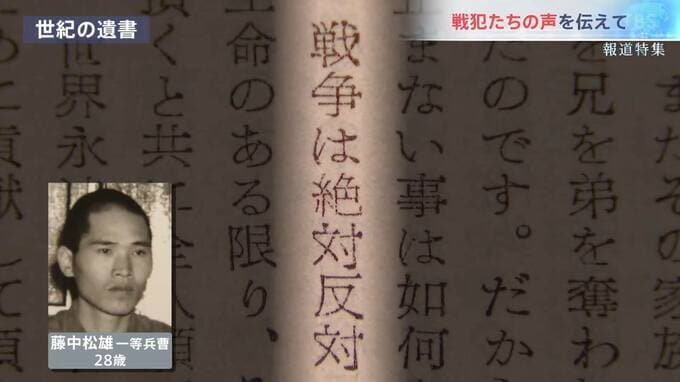

世紀の遺書より 藤中松雄一等兵曹(28)

「如何なる事があっても、戦争は絶対反対を、命のある限り、子にも孫にも叫んでいただくと共に、世界永遠の平和のために貢献していただきたい事であります」

1956年、10年の月日をスガモプリズンで過ごした堅太郎は仮出所し、福岡へ帰る。そして、妻が守ってきた文具店を手伝い始める。

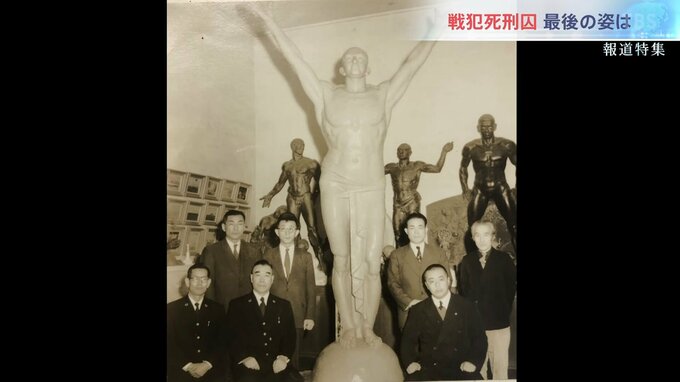

堅太郎の息子たちは、スガモプリズンがなくなる際の式典の映像を初めて見た。控えめに端に座る44歳の堅太郎。1958年、最後の18人の出所式。

冬至堅太郎の次男 眞也さん

「嬉しそうや、本当に嬉しそうや」

「死ぬことを覚悟したはずだもんね、だからやっぱり経験ないことよね。覚悟したはずよ、だから僕を連れていったんよ、おふくろは」

堅太郎は思い切って福岡の一等地に店を構え、商いを大きくした。地元のテレビ番組で戦争についても語っていた。

冬至堅太郎さん(当時65)

「私はいかに戦時中であるといっても、無抵抗な人間を、自ら志願して四人も斬るなんて言語道断だと。(日本は)加害者としての反省が、国民的な反省がないと思います。実は本当の愛国心というものは、自分の国が周囲の国々から愛される国にすること。だから我々が持っていたかつての愛国心は間違っていたんだと」

堅太郎はアジアからの留学生の支援に力を注いだ。自宅に招き、留学生たちをもてなした。

留学生(1978年)

「いつも冬至さんに御世話になっている。優しい人ですね」

冬至堅太郎さん

「軍人として大東亜戦争に参加した一人ですけれども、その当時、日本の軍隊は、アジア諸国に大変な迷惑をかけてますよ」

1983年、堅太郎は心不全で倒れ、68歳の生涯を閉じた。

堅太郎はアメリカ兵のために地蔵を建立していた。自分が手にかけた人数と同じ4体の地蔵。

冬至堅太郎の三男 克也さん

「国民と国民の間には、人と人との間には何の恨みもないんですよね。そこを無理矢理恨みを持たされて戦わせるという、そういう矛盾が戦争にはある。そういうものを一人一人が感じ取って、戦争を回避していくことが必要だと思います」

外国人観光客も行き交うJR東京駅・丸の内駅前広場。駅に向かって手を広げるこの像は、堅太郎らが戦犯たちの遺書をまとめた「世紀の遺書」の収益金で造られた。

像には何の説明もなく、ただ、ギリシャ語でアガペー「愛」とだけ刻まれている。

冬至堅太郎の三男 克也さん

「『至上の愛』という意味でしょうか。「戦争」というものに対して「愛」というもので応えていくと、像を造った人たちは思ったんでしょうね。愛は世界共通の大事なテーマ。誰とでも愛については語れる、どこの国の人とも語れる」

若い人たちが記念撮影をしていた。愛の像は静かに平和を訴えている。