家族の前では普通に話せるのに、学校など特定の場面で言葉が話せなくなる「場面緘黙(かんもく)」。小学生の500人に1人いると言われている一方で、社会的な認知度が低く当事者や家族が孤立しがちな現状があります。

同じ悩みをもつ親同士がつながりを持ち場面緘黙への理解を広げようと取り組む、親の会の活動を取材しました。

「沖縄本島かんもく親の会」メンバー

「レストランとかに行って注文は自分で言えるのに、スーパーで歩いていて誰か知り合いが来たら声が出なくなる」「授業中にSOSを出したいときに先生に直接言えないことが低学年のときにあって」

先月開かれた、沖縄本島かんもく親の会が主催する「おしゃべり交流会」。場面緘黙の子を持つ親など約20人が参加しました。

家族の前では普通に話せるのに、学校など特定の場面で言葉を話せなくなる「場面緘黙」。小学生の500人に1人いると言われていて不安症の一種に分類されています。

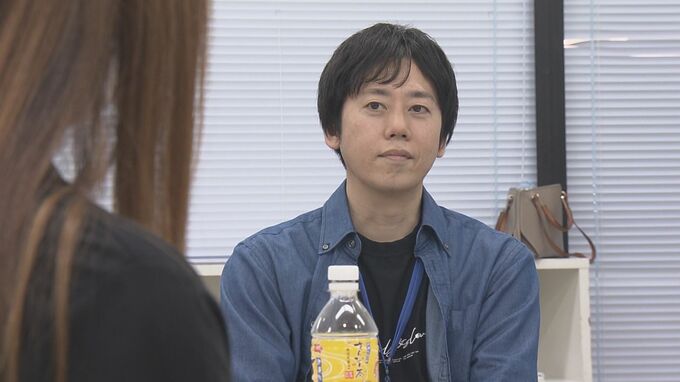

「沖縄本島かんもく親の会」白間将太 代表

「専門家に相談しようにも短くても3か月待ちとか1年とかいうのもある」

3人の娘に「場面かん黙」の症状がある沖縄本島かんもく親の会の白間将太代表。親同士の思いを共有し理解につなげようと6年前に活動を始めました。

「場面緘黙は今は診断もつくような不安症だが、認知度が低く困っている人もまだまだたくさんいる。他の地域でも同じように孤立している家庭が必ずあるはずなので、そういった家族が集まってお互いに気持ちを共有しながら情報交換し、自分たちだけじゃないと思えるような場を作りたい」

かんもく親の会では、これまでに親子交流会や講演会の企画など「場面緘黙」の理解を広げる啓発活動を続けてきました。会の存在は参加者にとっても大きな支えとなっています。

会のメンバー

「なかなか周りに同じ境遇の子がこの会以外ではいない。相談しても理解してもらうことが難しかったりする。共感してもらえる仲間がいると心強い」「進級していくに向けての課題や行事のときの改善方法・アドバイスなど事前にできることが得られる安心感。子供のための事前の情報収集ができるので大切な会になっている」