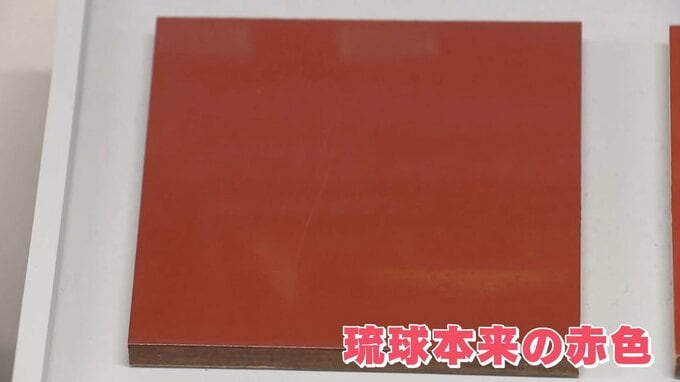

赤い水が流れる川を発見 「琉球本来の赤」復活へ

清水建設 川上広行 所長

「『久志間切弁柄』という顔料を使って最後の塗装。我々も未経験の顔料ですから」

久志間切弁柄とは、琉球時代の首里城で使われた茶色がかった赤色の顔料です。

首里城は14世紀なかばに建てられましたが、これまで戦争などで5度にわたって焼失しました。

そのたびに色が塗られましたが、原料は不明。平成の復元では市販のものが使われていました。

より濃い色合いが特徴の「久志間切弁柄」を再現し、令和の時代に琉球本来の赤色を復活させようというのです。

「当時の赤色を復元させたい」、沖縄県北部でのある発見がその思いを後押ししました。

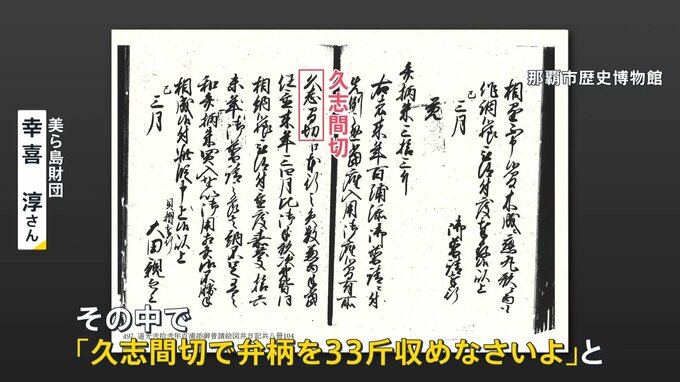

沖縄の風習などの文化を研究している幸喜淳さんは、首里城本来の色を取り戻そうと研究を進めてきました。

見せてくれたのは、流れ出る赤い水です。

美ら島財団 幸喜淳さん

「首里城の大規模改修をすると。古文書が一式残っている。その中に『久志間切で弁柄を33斤収めなさいよ』と」

「久志間切」と呼ばれたエリアで、弁柄を作っていたことがわかったのです。

Q.赤いものがいっぱい浮いていますね

美ら島財団 幸喜淳さん

「小さなこういう小川だったりとか、水たまりみたいなものが赤くなる」

幸喜さんは調査で、赤い水が流れる川を発見。泥を乾かして焼いてみたところ、きれいな弁柄になりました。

琉球王国の首里城を彩ったのは、小さな赤い川に浮く泥だったのです。

美ら島財団 幸喜淳さん

「昔の姿がもう一回よみがえるという風になるのかなと」

漆芸職人とも協力し、幻の赤「久志間切弁柄」が完成しました。