長さおよそ2メートル25センチ、幅およそ70センチの石橋。どこにかけられていたのでしょうか?

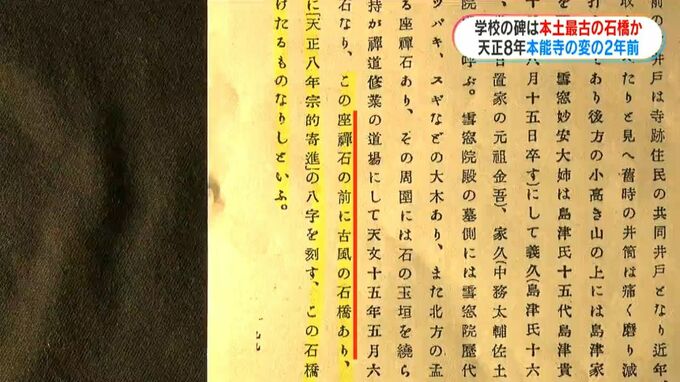

教育委員会が、この橋について書かれた県の史料を調査し、「座禅石の前に古風の石橋あり」との記述を発見しました。「座禅石」とは、今のJR伊集院駅からほど近くに残されている石のことを指します。

当時は周辺に小さな川が流れ、学校に埋められた石橋は、かつて、この川にかかっていたとみられます。

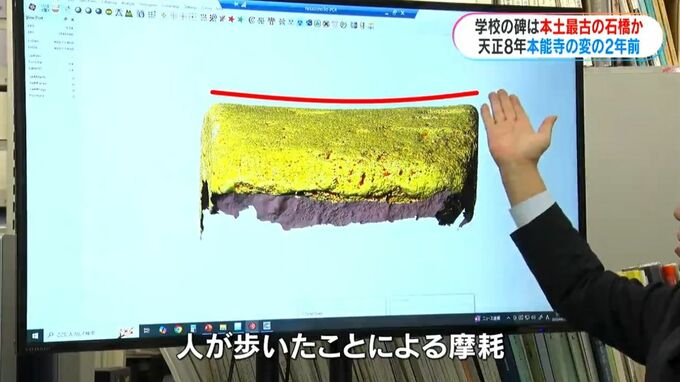

さらに、橋の岩を3D解析した結果、断面を見ると中央にかけてへこんでいます。これは、人が歩いたことで起きた岩の摩耗とみられます。

研究にあたった考古学が専門の鹿児島国際大学・中園聡教授は…

(鹿児島国際大学 中園聡考古学教授)「(傷が)線状に入っていて、様々な物を総合して考えると、橋として長期間使用されたに違いない。総合的に判断して間違いない」

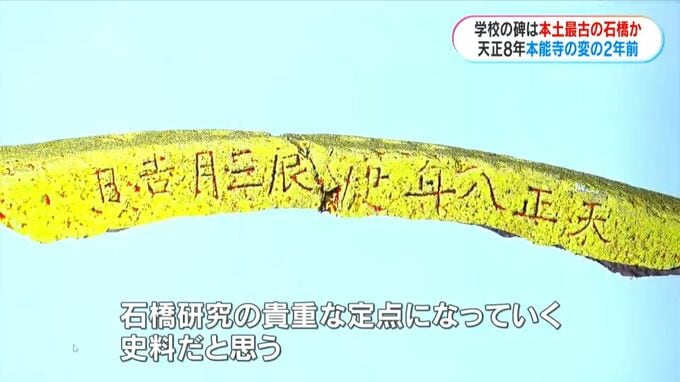

現在、本土に残っている石橋の多くは、江戸時代に造られ、大陸文化の影響を受けた「アーチ橋」です。異なる文化を持つ琉球を除いて、江戸時代より前の石橋が本土で見つかったのは重要な発見だといいます。

(鹿児島国際大学 中園聡考古学教授)「石橋の年代が明確なことは非常に重要。比較して、後の時代の石橋の似ている点や違う点など、石橋研究の貴重な定点になっていく史料だと思う」

普段見慣れているものも、その歴史をたどってみると、思わぬ発見があるかもしれません。