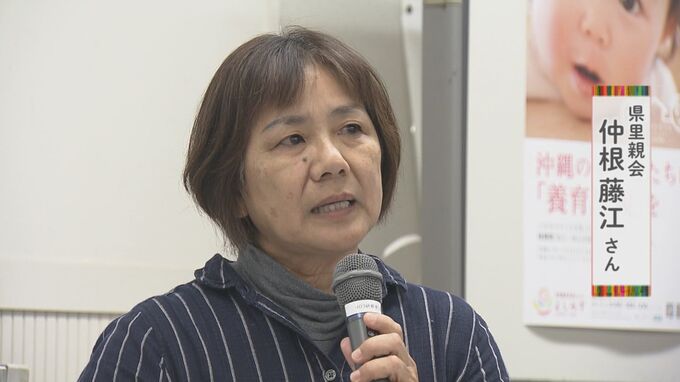

里親家庭が求める支援とはなんなのか。里親歴28年で、県里親会の仲根藤江さんは、約20人の里子を養育した中で自分の実の子どもの言葉に葛藤した経験を語りました。

▼仲根藤江さん「お母さんは私と里子どっちが大事って言われました。しょっちゅう急に新しい子がある日突然来る。そして、その子の事に集中する。そして、ある日突然いなくなる。そんな思いを私にさせながらもっと里親をやるのかと言われて」

そうしたなか大切だと感じたのは「横のつながり」です。

▼仲根藤江さん「新しい里親さんが5歳の子を引き受けました。その近くにこんな人もいるよ、あんな人もいるよ。じゃあ、一緒に行こうねとか。私と友達になったからセンターに行こうかとか。元の施設に行ってみようかとか。つながることが一番大事だと思っている」

里親を孤立させないためには一緒に考え動く、地域の力が必要だと渡邊さんは考えています。新たなセンターにはその中核になることが期待されているのです。

▼渡邊守さん「里親が私的環境で公的養育を担っていく、あるいは子育て支援サービスの一つとして里親家庭が活躍していくには、それを支える、その環境を整えるソーシャルワークが必ず必要になります。そこが(センターには)期待される」

こうした里親制度の普及を目指す取り組みは、SDGsの目標にもつながっています。

▼渡邊守さん「その数日、その数週間。誰かがその子の育ちのために一生懸命になってくれたっていうのは、その子どもは過去の自分の育ちを振り返ったときにその子どもの生きる力に確実になる」

子どもたち一人ひとりが、ニーズに合った里親家庭で育つことができる社会へ。支える地域力の底上げが、その鍵を握ります。

今回紹介した里親養育支援センターよしみずでは、毎月里親制度についての説明会を開催しています。詳しくは「里親養育支援センターよしみず」で検索してください。