持続可能な社会について考える「つなごう沖縄」、今回お伝えするのは「里親」制度についてです。実はひと口に「里親」と言っても、4つの種類があります。一定期間家庭に迎える「養育里親」、「養子縁組」、「専門」、「親族里親」です。

こうした里親になりたい希望者への研修や里親家庭を支援する里親支援センターが、今年2月、県内で初めて開所しました。生まれた環境による不平等を解消につながる、里親家庭への支援のあり方を考えます。

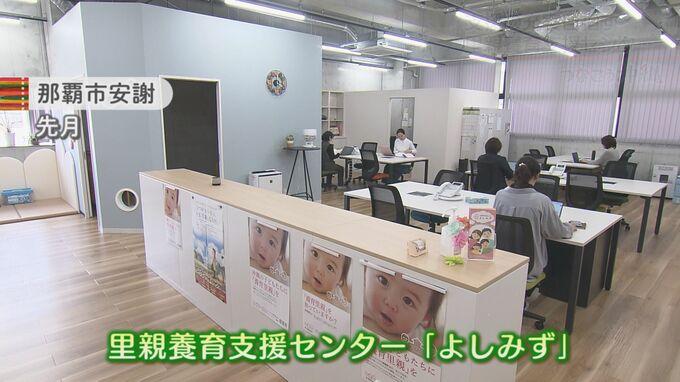

「里親養育支援センターよしみず」。今年2月、那覇市安謝に開所した、県内初の施設です。

▼里親養育支援センターよしみず 櫻木典子さん「里親を支援するものって、児童相談所や里親会、里親支援員など本当にいっぱいあるんですけど、その人たちがみんなここに来たら連絡が取れる、集まれるハブ(中心)みたいな形になるとうれしいかなと思っています」

虐待や経済的な理由などで、親元を離れて暮らす子どもは県内に約480人。そのうち6割が乳児院や児童養護施設などの福祉施設で、4割が里親家庭やファミリーホームといった“一般家庭”で暮らしています。

「よしみず」では、里親家庭の訪問、里子の自立支援など直接的な支援を行うほか、里親を希望する人に向けた説明会などで里親の裾野を広げようとしています。

▼里親養育支援センターよしみず 櫻木典子さん「みなさん里親っていうと特別養子縁組とかっていうイメージが多いと思うんですけど、そうではなくて“養育”。短期間、何日間の場合もあるし、数か月、数年もあるんですけど。そういった里親という形があることも知って頂けるとうれしいなと思います」

先月開かれた講演会。里親を務めた両親のもとで育ち、自身も里親として子どもを養育した経験がある、渡邊守さんが登壇しました。

▼渡邊守さん「私の両親が里親になった時は、おそらく私の両親は“里親支援”なんて言葉を知らなかったと思います。里親に支援が必要であることとか、里親家庭だけでは子どもの養育を十分担うことが難しいなんてことを、私の母はこれっぽっちも思わず、里親養育にそのまま突入していった」

渡邊さんは自身も里親になった複雑な事情を語りました。

渡邊さんの両親が3歳から育てていた里子が中学・高校生になると荒れていき、両親との関係が悪化。最終的に渡邊さんがその子を両親から引き取り、改めて里親になって育てたというのです。

▼渡邊守さん「言語化できずに乱暴な行動で自分の感情をあらわす、それで学校でもめる。父兄から苦情が出る。それを里親さんが受け止める。全部ね。それって、社会で養育しているって言っちゃっていいのかって、私はぞっとするときがあります」

その経験から見えたのは「社会的養護」と呼ばれる里親制度のもとで、里親が孤立する姿でした。

▼渡邊守さん「里親支援の大切さって、里親を孤立させないということと深くリンクしていると私は思っています。里親さんがあらゆる場面で子どものすこやかな育ちのために一緒に考えてくれる人がいるのか、いないのか。これが支援が充実しているか、充実していないかの差になってくるだろうなと思います」