「全身全霊」ではなく「半身」とは?

藤森祥平キャスター:

世代、職種、タイミング、置かれた状況により、同じ人でも変わってきたりします。

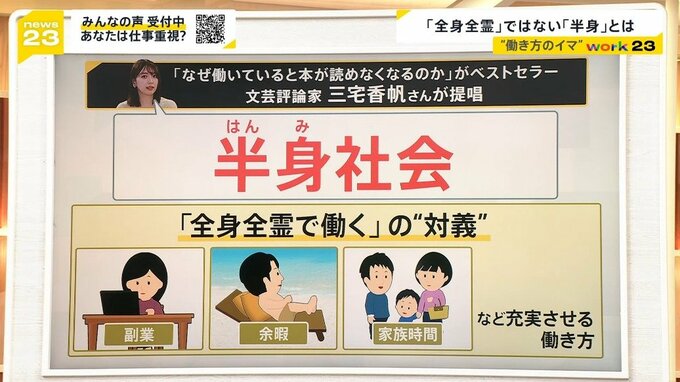

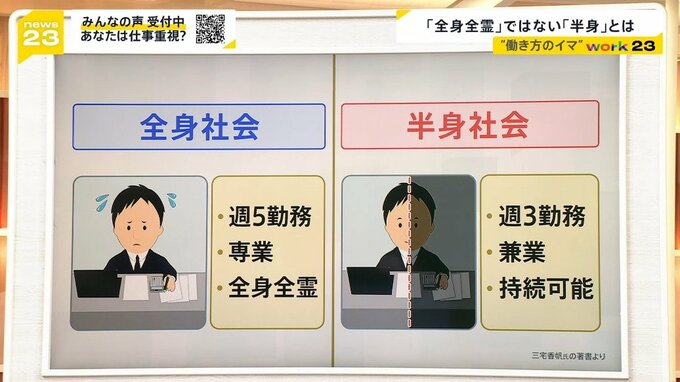

プライベートと仕事のバランスの比重を考える上で、テーマにしたいキーワードがあります。「半身(はんみ)社会」です。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』がベストセラーになった文芸評論家の三宅夏帆さんが提唱している言葉です。「全身全霊で働く」の対義になる考え方で、副業、余暇、家族時間などを充実させる働き方を「半身」と定めています。

全身全霊の働き方自体を否定しているわけではありません。

小説家 真山仁さん:

前提として、自分の時間を楽しめる時間をどこまで長く持つかが大事だと思います。私は仕事とプライベート100%:100%と言いました。つまり仕事をしているときは、仕事を100%楽しみながらやる。一方で遊んでいるときは、仕事のことは考えない。頭の中で半分に分けるのは難しいと思います。

特に若い人は、まず自分の限界を知らなければいけないので、最初は全身全霊でやってみましょうと。その中で、「嫌な仕事に楽しさを探すことはすごい」ということをまず教えてあげたい。

それから、その人が7:3なのか、5:5なのかを考えてほしい。これはある程度ちゃんと自分で時間をコントロールしている人の話だと思います。

小川彩佳キャスター:

ただ、三宅さんも全身全霊で20代のうちに会社で働くことも一つで、働く時間を短くすることは楽をすることではなく、個別のインプットに充てられる時間を積極的に作り出す。そうすることで、視野が広がったり生産性が上がったり、自分自身も追い込まずにすむと。

小説家 真山仁さん:

本当は仕事5:プライベート5の半々にしたいわけです。なぜできないかというと、時間のコントロールができない。やらなきゃいけないタスクがたくさんあるのに、「帰ります」と言うのが日本では難しい。

いかに仕事で割り切れるか、雇用者側は一つの仕事を2人に分けるワークシェアリングをもっと徹底しない限りは、どれだけ「半身社会」と思っていても終わらない。この現状がある以上は、こうした議論も机上の空論となるのは嫌だなと。

ですから根本的に、経営者と働く側に何が足りないのかを考えること、そしてダラダラやらないことです。私が「楽しみましょう」と言った理由は、ダラダラしている仕事は楽しくないからです。そういうときは帰る。私もそうですが、(本を)書いていて駄目なら散歩に行きます。

小川彩佳キャスター:

ダラダラして楽しむ方もいますよね。

小説家 真山仁さん:

それは全部経験したからだと思います。色々なことをやって、自分はダラダラするのがいいなって。その代わり、他の人がやってる何か大事な競争は自分はしなくていい、という割り切り。割り切りが最後は人生を決める気がします。

藤森祥平キャスター:

三宅さんは、半身社会がスタンダードにならないと今の現状を変えられないのではという考えがあります。

小説家 真山仁さん:

でも現状は人が少なくなってやることが増え、ITやAIと言っていますが、実際は導入できていないため多くの人は(やることが)倍になっています。物理的に、半身は無理なのではないですか。

小川彩佳キャスター:

長時間労働はなかなか減っていないです。

小説家 真山仁さん:

これは上司の責任だと思います。上司は必ず5時に帰る人になるべきです。

上司がダラダラやることで、「あんな上司になりたくない」「管理職になりたくない」と思う人が増えている。そのため、特に責任を持ってる人たちが現役世代に、「仕事は楽しみながらやって、あとはよろしく」と早く帰ることができるだけで、(労働時間は)減ると思います。

小川彩佳キャスター:

上の世代の方々こそ意識を変えていくということが必要だと。

藤森祥平キャスター:

ダラダラやってない上司もいますからね。

小川彩佳キャスター:

自分を追い込まない仕組みを自分の中に作るというのは、本当に大事なことだなと思います。