“処分方法”決まるも…“処分地”決まらず

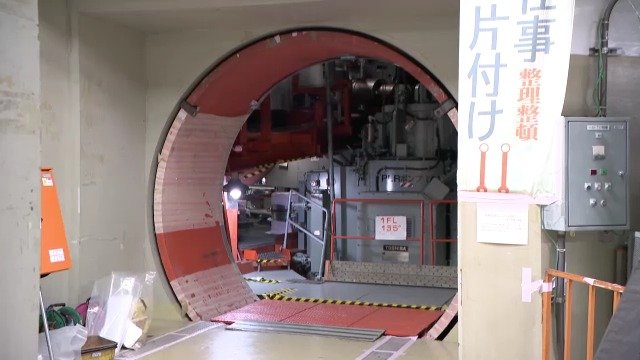

作業着に着替えてやってきたのは、廃炉作業が行われている1号機と2号機。中部電力は2005年に原子炉建屋に必要な耐震性の基準を引き上げ、それを満たすコストがかかりすぎるとして2009年に1号機と2号機の廃炉を決めました。

廃炉作業が始まって16年。今は国内の原発では史上初という"原子炉本体の解体"の段階に入っています。

(中部電力 榊原さん)

「開口部より向こうが格納容器の中。通常運転中は扉が全部閉まっていて、人が入ることができないエリア」

3月17日、中部電力はこの格納容器の中にある、圧力容器の蓋の解体に着手しました。

(中部電力 榊原さん)

「タービンを囲むケーシング(外装)の部分は取り外して一部カットされている」

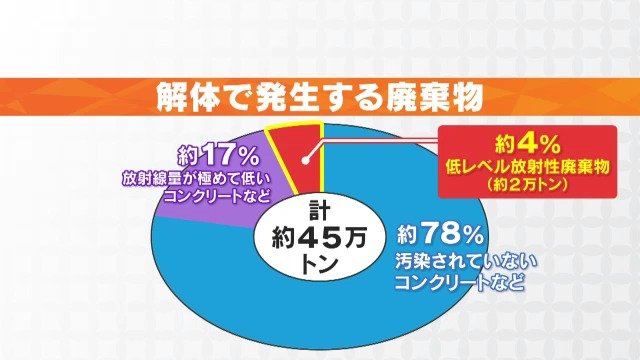

最大のハードルが、放射性物質が付着した廃棄物です。放射線のレベルに合わせて3つに分けられ、約80%が汚染されていないコンクリート。約17%が健康への影響を無視できる放射線量が極めて低い金属やコンクリート。残る約4%、約2万トンに上るのが、原子炉本体に多く含まれる低レベル放射性廃棄物です。

(中部電力 榊原さん)

「最終的な処分の方法は決まっている。地中に埋設する。まだ処分地は決まっていない。処分地が決まるまでは、建屋の中でどこかで保管していく。その保管管理をしっかりやるというのが課題」