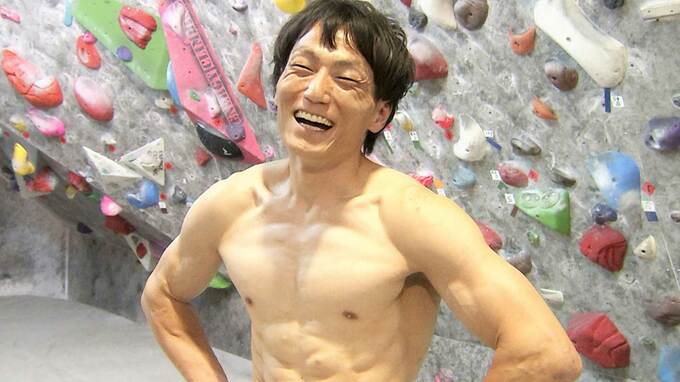

パラクライミングで2023年に世界王者となった髙野正、41歳。その上半身は、筋肉の鎧で覆われている。13歳の時、左足に悪性の腫瘍が見つかり手術。抗がん剤や過酷なリハビリを乗り越え病を克服したが、左足に障がいが残った。

それでも前だけを見た髙野は、夢だった小学校の教師となり、33歳でパラクライミングに挑戦。競技歴わずか6年で世界一まで上り詰めた。クライミングと先生の”二刀流”に挑む髙野の人生観とはー。

13歳で小児がんに・・・

パラクライミングとは、視覚に障がいがある選手や、義足など身体機能障がいのある選手が、高さ15mほどの壁に設定されたルートを登り、到達した高さを競う競技(オリンピック種目でいう「リード」にあたる)。3年後に迫ったロスパラリンピックでも追加競技となった、今注目のパラスポーツだ。

髙野:(カメラに向かって)僕の筋肉、キレてますか?

髙野は、2023年に世界選手権を初制覇すると、24年はW杯で3戦全勝とトップクライマーの座に上り詰めた。

髙野:ただ金メダルを取るだけじゃなくて、やっぱり完登(課題を登り切ること)して金メダルを取りたいなっていうのが一番の目標です。

中学1年の時、剣道の授業で正座ができないほど左足が腫れあがり、病院を受診。診断の結果、がんの一種「ユーイング肉腫」と告げられた。

髙野:(医師から)1年以上治療にかかるから、1年間は最低でも学校に行けないよと言われたことが一番辛かったですね。学校行って給食食べたり、体を動かしたり、友達と接することがすごく好きだったので、それができなくなるっていうのが一番辛かったですね。

左足の筋肉に、神経や血管などを巻き込むような形で悪性腫瘍ができていた。治療法としては切断が一般的。切断するかどうかの判断は、髙野本人に委ねられた。当時の髙野は「自分は絶対死なない。絶対助かる」と思っていた。「足を残すことしか考えていなかった」と、今、笑顔で語る。

一方、母親は医療関係者。今後のことを考え「命が助かるのであれば切断してほしい」と願った。親子の意見は食い違いを見せたが、最終的には髙野本人の意見を尊重し、切断しない手術を行い左足を残した。

髙野:(医師からは)神経をいじるからしびれや麻痺が残るかもしれない。筋肉も除去するから、走る、飛ぶ、跳ねる、そういったこともできなくなる。リハビリも大変だよって言われました。そういうことも全部承知の上で自分で決めて残したので。

当時の闘病生活を、髙野はこう振り返る。

髙野:入院生活で一番つらかったのは、もしかしたらリハビリだったかもしれないっすね。抗がん剤も副作用で気持ち悪いだとか、髪の毛抜けてしまうとかっていうのもあったんですけども、やっぱり痛みが一番つらくて、やっぱり泣きましたね、痛くて。

再発するかもしれないという恐怖や不安。過酷なリハビリの日々。でも、自分で決めたから乗り越えられた。

髙野:リハビリはすごく辛かったんですけども、乗り越えられましたね。だから自分で決めるっていうのはすごく俺は大切だなと思っていて。もしこれが仮に親が決めたりしてたとしたら、辛さだとかを全部人に当たっていたかもしれない。だから自分で決めるっていうのは大切かなっていつも思うんですよね。