想定震源域の内側「だけ」を気にしてはいけない

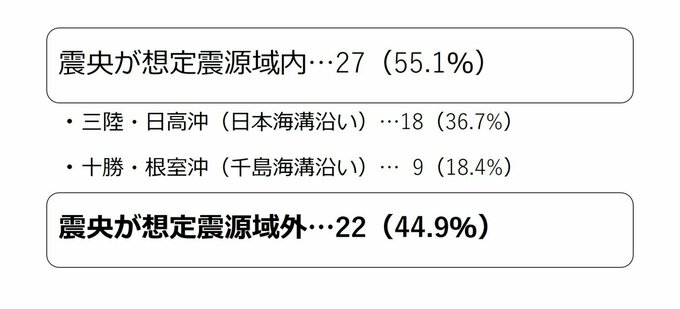

表-1の49の先発地震49のうち、想定震源域「内」で発生した地震は27例で全体の約55%を占める(図-5)。

内訳は日本海溝沿いの「三陸・日高沖」が18例、千島海溝沿いの「十勝・根室沖」が9例。

これに対し想定震源域「外」は22例あり、約45%に相当する。

たとえ想定震源域の外側で発生した地震でも、注意情報の発表基準を満たす地震がかなりあることがわかる。

これは何を意味するのだろうか。

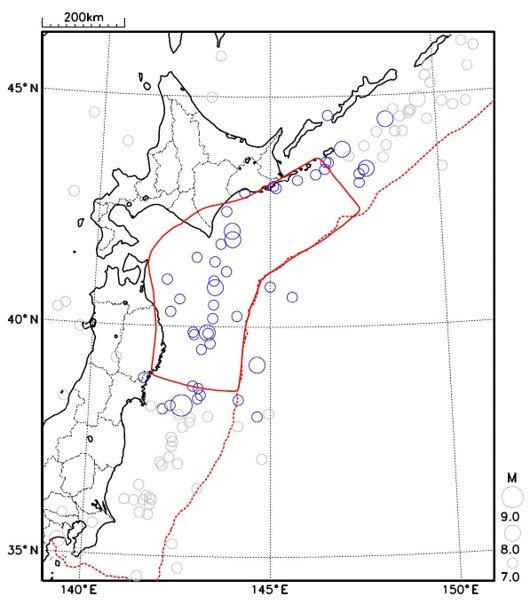

図-6は、日本海溝・千島海溝沿いを震源とする地震の震央を地図上に○で表示したものだ。

このうち青い枠線で描かれた○が先発地震49例の震央で、○の大きさはマグニチュードの大きさに比例する。

青○が想定震源域の外側に確かに点在しているのが見て取れる。

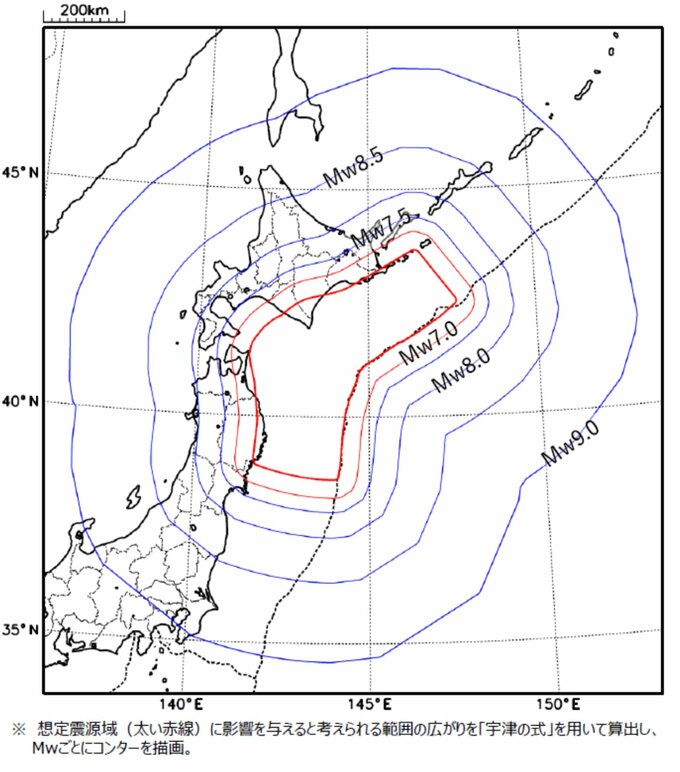

ここで図-4をもう一度見てほしい。

想定震源域に影響を与える外側のエリアはMwの大きさに応じて広さが変化するとされ、Mw8.5の地震を例に、外側の約250km以内の範囲で発生した場合は注意情報が発表される旨示されている。

つまり図-4では「想定震源域に影響を与えるエリア」のオレンジ色のゾーンが比較的細く見えるが、実はMwが7→7.5→8.0→8.5→9.0と大きくなればなるほどこのゾーンが外側に拡大していく仕組みなのだ。

それを示したのが図-7で、Mw9.0にもなると、範囲は外側の約500㎞近くまで広がる。