注意情報誕生の背景には東日本大震災が

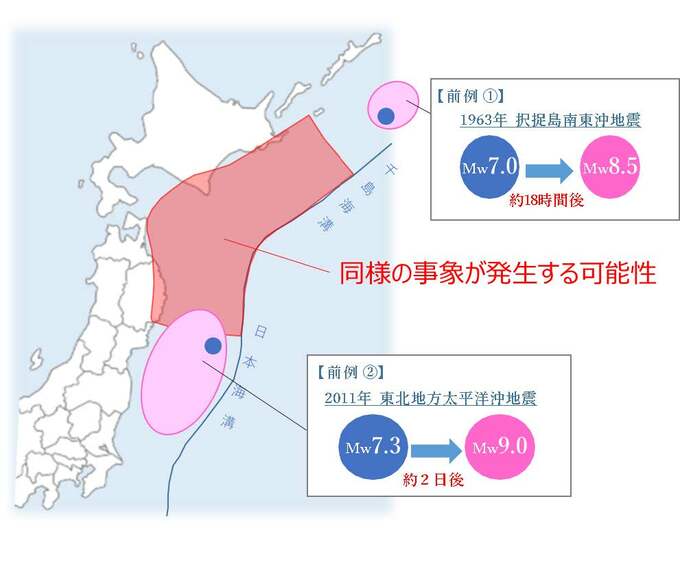

東日本大震災をもたらした「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)」が発生する2日前、三陸沖でMw7.3の地震が発生していた(図-2)。

この地震で、最大震度5弱を宮城県内で観測したほか、津波注意報が青森県から福島県にかけての太平洋沿岸に発表された。

けれども、「直後に巨大地震が発生するかもしれない」という警告や注意が発せられることはなかった。

また1963年10月には、択捉島南東沖でMw7.0の地震が発生した18時間後にMw8.5の後発地震が発生している。

こうした事例を踏まえ、国は、日本海溝・千島海溝沿いでMw7.0以上の地震が起きた場合に、1週間以内にその周辺でさらに大きなMw8.0以上の後発地震が発生する可能性について注意を促す必要があると判断。その結果誕生したのが「北海道・三陸沖後発地震注意情報」である。

この記事では、注意情報が発表されるきっかけとなる地震を、後発地震と対比させる便宜上、先発地震と呼ぶことにする。

注意情報の発表が人々の対応行動にどれだけの影響を与えるかについては、人々が先発地震が起きたことをどれだけ認識しているかが重要な鍵を握るのではないか。

もしかしたら、人々が先発地震をまったく認識しないまま注意情報が突然発表されて戸惑う―そんな場面が臨時情報よりも多くなるのではないか。

それが筆者の問題意識だ。