火山灰30cm未満だと「自宅等で生活を継続」 備蓄は2週間以上必要に?

日比キャスター:

どのように避難すれば良いのでしょうか。

▼火山灰30センチ未満:自宅等で生活を継続

▼火山灰30センチ以上:原則エリア外に避難

東京大学総合防災情報研究センターの関谷直也教授によると「復旧は降灰が少ないところから除去が始まるので、多く降った地域は備蓄がより重要」としていて、備蓄の量は2週間以上はあった方が良いということです。

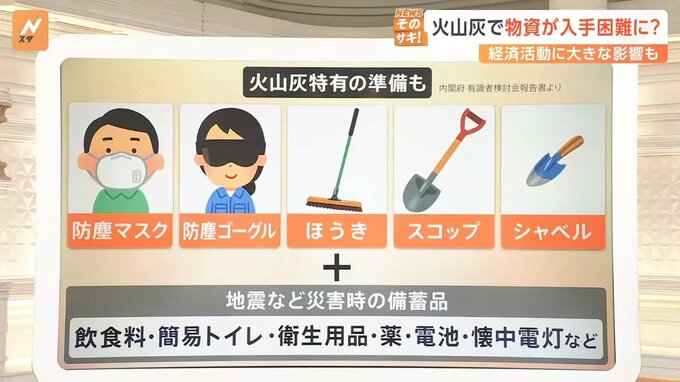

防塵マスク・スコップなど“火山灰特有”の備えも

火山灰特有の対策も必要です。

地震など災害時の備蓄品である飲食料・簡易トイレ・衛生用品・薬・電池・懐中電灯などのほかに、防塵マスク・防塵ゴーグル・ほうき・スコップ・シャベルなど、普段はなかなか家に置いていない物の準備も必要になりそうです。

また、避難となると影響も多岐にわたり、期間も長くなりそうだという点が特徴ですね。

歴史・時代小説家 今村翔吾さん:

鉄道が開通して以降、噴火したことがありません。最後の噴火が1707年の宝永の大噴火です。

ことさら不安がらせるつもりはありませんが、時期的に見たらしばらく噴火してないません。50年、150年、200年の周期で噴火していましたが、現在、観測史上最長の噴火してない時間になりますので、備えておいて損はないと思います。

日比キャスター:

怖がり過ぎる必要はありませんが、いつ備えても良いですよね。

歴史・時代小説家 今村さん:

噴火のない期間でいうと、壇ノ浦から応仁の乱の間が今まで一番あいていました。

当時の日記や被害状況などの文献が残っています。特に江戸時代の噴火では火山灰で川が詰まったりしていたようです。

日比キャスター:

1707年の大噴火では2週間噴火が続いたという歴史が残っています。