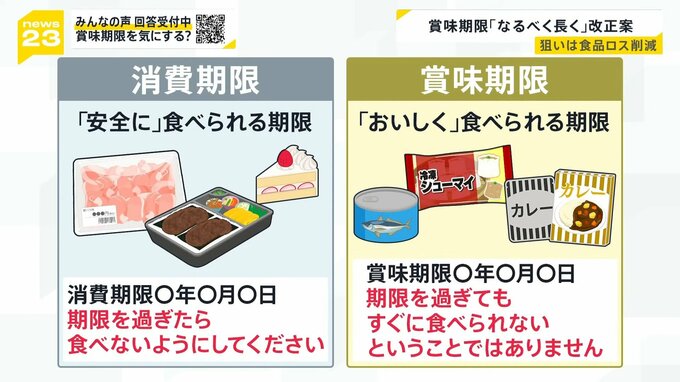

賞味期限「なるべく長く」改正案 狙いは食品ロス削減

こうした期限や表示方法について、消費者庁は18日、ガイドラインの改正案を取りまとめました。

消費期限には「期限を過ぎたら食べないようにしてください」。また、賞味期限には「期限を過ぎてもすぐに食べられないということではありません」といった表示が検討されています。

さらに、期限についてもなるべく長く設定するよう企業に求める方針を固めました。

そもそも、賞味期限はどのように決まるのでしょうか。

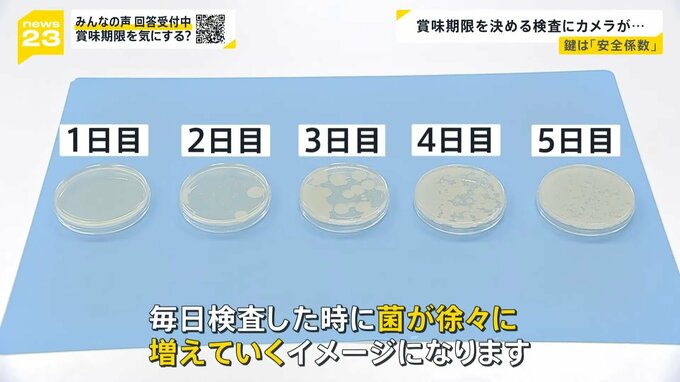

企業からの依頼で賞味期限を決めるための検査を行っている食品微生物センター。専用の液体を混ぜ合わせ、食品を粉々にして抽出。

食品微生物センター 山口憲太 社長

「毎日検査した時に菌が徐々に増えていくイメージになります。ある一定のところまで行くと、菌が増えて食べられない状態になる。その食べられなくなる日数を調べています」

賞味期限は現在、さまざまな検査で出た日数に安全係数という0.8以上の数字を掛け算して設定されています。

今回、消費者庁が固めた方針では、安全係数を食品に応じてより1に近づけ、賞味期限をなるべく長く設定するよう求めています。

例えば、おいしく安全に食べられる日数が10か月のケースで、安全係数を0.8から0.9にしたら、期限が1か月延びることになります。

国の検討会のメンバーは、賞味期限の延長に踏み込んだ理由について、このように話します。

有識者検討会メンバー 小林富雄 日本女子大学教授

「(これまでは)消費者に渡るまで何があるかわからないということから、過剰に短くしてしまう。世界でも場合によっては賞味期限をなくして、消費期限に一本化する国も出てきているので、日本もそういう流れに合わせたということ」

消費者庁は、延長などを盛り込んだガイドラインを3月末に公表する予定です。