中国全人代は「経済」一色。指導部の危機感は最高潮

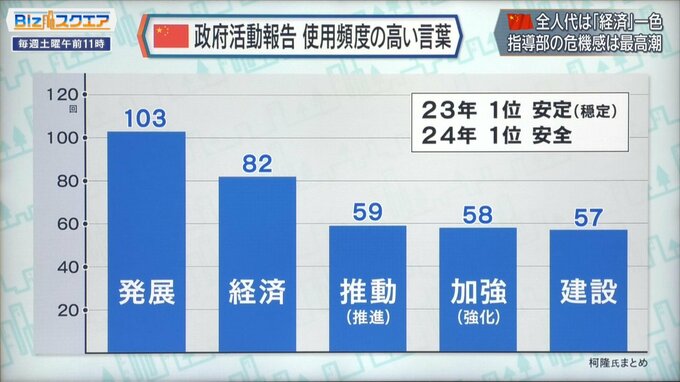

中国で年に1回の全人代が開かれて、李強首相の演説はかなり危機感があるものだった。李強首相の政府活動報告で使われた言葉のトップ5。一番多かったのが「発展」、そして「経済」「推進」ということで去年1位の「安全」「安定」はこの中には入っていない。

――だいぶ変わった。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

大体毎年「安全」を必ず強調されるが、それを強調する余裕すらなくて、トップ5が経済関連のキーワードになっている。

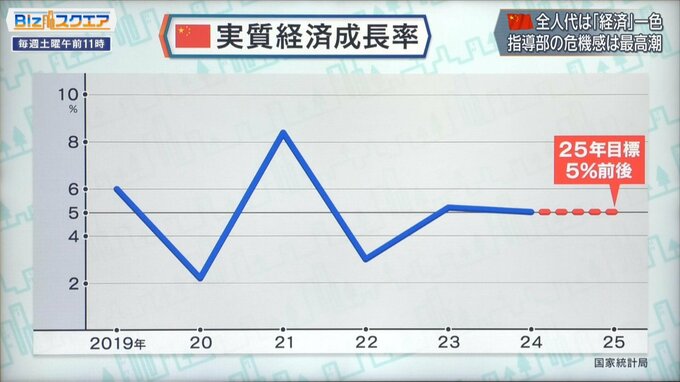

実質経済成長率5%程度の目標ということで前後ということで去年と同じにした。

――そうせざるを得ない事情があるということか。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

一番の原因は去年5%の目標を掲げて、今年1月になって去年実際に成長率5%だと発表してしまった。しかし去年は実際には5%には達していないと思う。しかし表向きでは統計で5%成長したと言ったので、目標通りの成長を実現しているとなると、「今年は?」と聞かれるとやはり5%前後で同じ目標を掲げざるを得ない。

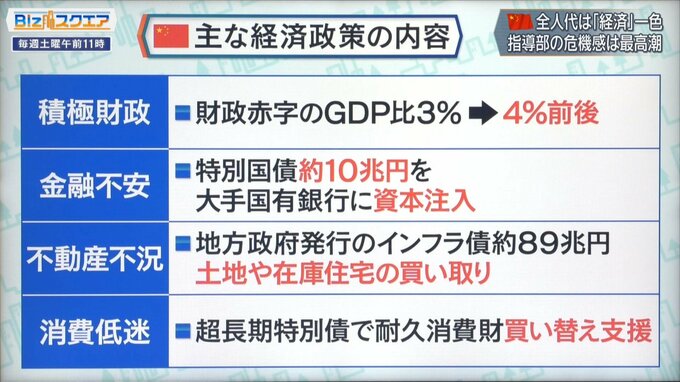

そうしたやや無理な目標を掲げているから、当然のことながら政策を打たなければならないということになって、次のような経済対策の中身が出てくる。財政赤字の上限をGDPの4%前後に拡大する。また特別国債をおよそ10兆円分発行して、大手国有銀行に資本注入するということで、金融リスクに備える。さらに不動産不況への対策として、約89兆円のインフラ再建で土地や住宅を買い取るという。

――大きめの財政対策が出てきたが、評価はいかがか。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

さっき値も5%成長してなかったと言ったが、突っ込んで欲しかった。もし、目標通り5%も成長したとすれば、なぜこの大型の景気対策発表しなければいけないのかという話になる。成長ができなかったので、慌ててこういう大型の景気対策がでできた。ただこれは間違っているところがある。経済はご存知の通り2つあって1つは血流が遅くなっているから、それを流していかなければいけない。もう一つはコレステロールがたくさんあってそれを取り除くと今回の対策、どちらかというとコレステロール対策すなわちストックの課題を解決するための政策が出てきてはいるが、血流をスムーズにするための政策がほとんど盛り込まれていないから、経済は今年はさらに成長するかっていうと、なかなか難しい。