経済再生の道険し 不動産不況 デフレで脱却困難

――30億人分の空き家があるというのは本当か。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

共産党幹部が言うことは、全部正しいことだと思うし、本当かどうか何十億人分ということはない。

――ひと世帯3人としても10億戸の空き家があるということか。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

そう。14億人の人口のとこで、中国の話だから何でも大きい。一つは市場経済が、きちんと機能する前提というのは正しく情報が伝わることです。今の中国でなぜ市場経済や混乱してるかというと情報が正しく伝わってない30億戸あると言われていてもポリッシュメーカー、いわゆる中国共産党の執行部に十分に伝わってないと思う。それでどんどん市場がクラッシュする。

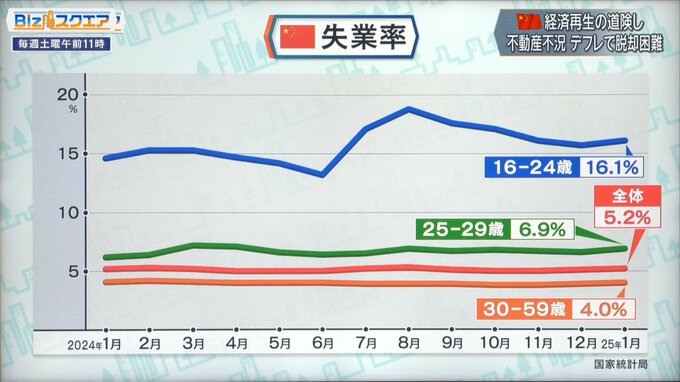

不動産不況の背景にあるのはやはり失業率。特に若年層の必要性が高いということがある。

就業率全体で見ると今年1月は5.2%だが、若年層だけで見ると16.1%という数字。

――良くなってきてるようにも見える。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

4本の折れ線のグラフだが、下の3本がほとんど横ばいで、こんなはずはない。雇用はいつ悪化したのかというと、きっかけはコロナ禍。3年間なぜ悪化したかというと、約400万社の中小零細企業が潰れた。去年300万店舗の飲食店が、閉店になった。飲食店は実は一番雇用の創出に貢献するのではないか。にも関わらずこのグラフが横ばいになっているというのは不自然だが、私が一番注目するのが若者の16歳~24歳の失業率が16%と言っているが、実は北京大学の先生の推計では46%に達しているといわれている。

――ほぼ半分の人が失業しているということか。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

そうです。去年は1179万人の大学・大学院卒業生がいたが、実際に内定もらったのが、統計で48%。統計でも48%しか内定をもらっていないので、だから明らかに過小評価されている。過小評価されると正しい政策が打たれない。だからボタンの掛け違いがどんどんひどくなっていく一方だ。

――雇用が改善しないと、当然のことながら消費マインドは悪化する。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

消費を控えるから、消費性向が下がっていて、貯蓄性向上があがっている。でも不動産買うと売れないから、今誰も買わない。何を買っているかというと、金を買っている。だからニューヨークの金が1オンス3000ドルを超えた。というのは、背後に中国マネーが入っている。

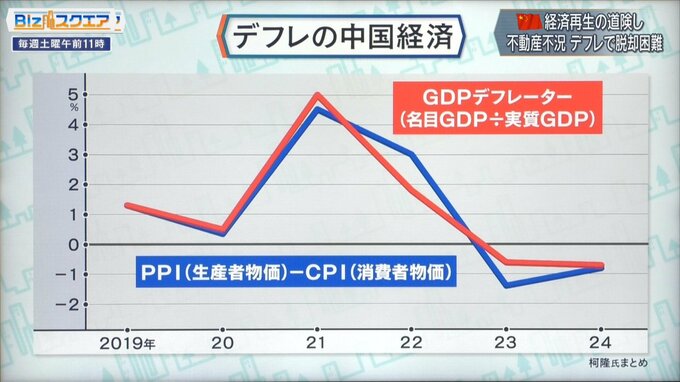

――そうすると結果として起きていることは、デフレということか。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

もう歴然としたデフレ。ただし、執行部がわかってないので一般中国人のその消費マインドが固まってしまってそこからなかなか抜け出せない。

GDPで触れたのは赤の線で去年、一昨年とマイナス。青い線は全生産者物価からCPIを引くが実質生産者物価が2年続けて上がる。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

もう歴然としたデフレだが、デフレ対策は打たれていない。だからコレステロールを取り除こうとしてはいるが、血流が弱いままだ。

――耐久消費財の買い替えのための補助金ではきかないのか。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

あの政策は、どこが間違っているかというと、経済成長の前提というのは、需要と供給はちゃんと交点を作って均衡しなければいけないが、あの政策は家電メーカーや自動車メーカーといった生産者を助ける政策だ。消費者にはお金がないから、需要が生まれてこないので、ますますその工程が形成されにくいと思う。

――つまり今必要なことは減税であったり寄付金であったり、あるいは社会保障の拡充か。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

一番重要なのが低所得層の社会保障、それから彼らが買い物できるようなクーポンでも何でもいいので配布しなければいけない。ただ常に実現されにくい、もう一つの政治的な背景があるが、なぜかというと、選挙やってない国の政策は個人に傾斜しにくい。そうするとますます需要が生まれてこない。

――一方でストック対策の方はある程度打ったというが、すぐに効果は出るか?

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

効果というよりも、やらなければいけない話であって、例えばインフラ債。各地方政府、特に大都市は地下鉄をたくさんつくっている。なぜこれが必要かというと、地下鉄つくると必ずメンテナンスをやらないと脱線する。橋が落ちてくる。このインフラ債が重要。もう一つは不動産不況が長期化すると不良債権が出てくるから、それ早く引き当てなければいけない。ただ今回引き当てるのが、元金の方じゃなくて、利息の分を引き当ててあげるだけで、まだ問題の本格的な解決にはならない。

――つまり中国の今の不良債権の額からすると、10兆円ぐらいの資本注入では足りないと。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

全然、話にならない。

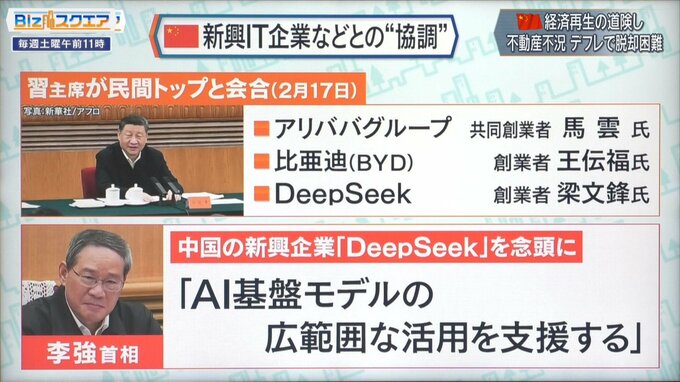

そうした中で、中国政府はAIやITにもう1度、目を向けようとしている。先月2月17日、習主席が馬雲(ジャック・マー)氏ら著名企業家らで開いた会合にディープシークの創業者梁(リャン)氏も参加していたということが話題になった。その中で李強首相はそのディープシークを念頭に、AI基盤モデルの広範囲な活用を支援するとした。

――経済が苦境なので、民間のIT経営者たちにもう1回協力してくれというサインか。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

サインであり、もう一つ重要なのが、一党独裁の政治だから、共産党への求心力=習近平政権の求心力を高めないといけないので、元々今年は「中国製造2025」完成の年のはずだが、製造業は十分に強くなってない。でもそのときに救世主として現れてきているのがChatGPTに並んだディープシーク。ただこれが政府の助けによってできたものではない。政府が今度、口出しして、手も出すとなると、ディープシークの活力を逆に殺してしまう可能性が高い。国が口出す金も出すとなると「終わりの始まり」が近いのかもしれない。そっとしておいた方がいいと思う。

――習近平政権はトランプ氏との貿易戦争はしのげるが、経済の立て直しは相当難題か。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

一番の問題は中国国内の経済の問題をどう解決するか。ものすごく深い話だ。

(BS-TBS『Bizスクエア』 3月15日放送より)