工芸の世界が抱える多くの課題に向き合いながらも挑戦を続ける琉球藍研究所に、大きな転機がありました。世界的ブランドとの出会いです。

▼ザ・イノウエ・ブラザーズ 井上聡さん「ストリート感のあるものとちょっとエグイものと。あとは植物の上品な感じ、そうするとなーりー(嘉数さん)の世界観が全部まとまるかなって」

デンマークのコペンハーゲン発。エシカルなものづくりで知られ、世界中で愛されるブランド「The Inoue Brothers」の井上聡さん。

▼ザ・イノウエ・ブラザーズ 井上聡さん「イノウエブラザーズという会社は、2004年に立ち上げたんですけど、その時はデンマークではソーシャルデザインっていうムーブメントが始まっていて、今の言葉で言うと、SDGsに尽くすデザイン会社みたいな」

「社会課題をデザインで解決すること」をコンセプトに、SDGsが提唱される以前から活動を続けているThe Inoue Broethers。ボリビアやペルー、パレスチナなど、世界各地の伝統にデザインの力を加え、技術に見合った価格で販売。生産者を買い叩くことなく、伝統工芸を持続可能なものにしています。

▼ザ・イノウエ・ブラザーズ 井上聡さん「背景をちゃんと知らないと、どれだけ時間がかかるかどれだけ手間がかかるか、どれだけ大変なのかということも一般の人でも知ってほしい。どれだけ努力と時間を込めて作っているのかというのを自分で見たら、逆に“高っ”というより“安っ”となるくらい手間をかけている気がします」

デンマーク生まれで日系2世の井上さん。3年前に家族で沖縄に移住しました。

▼ザ・イノウエ・ブラザーズ 井上聡さん「沖縄に来た時にはもちろん日本なんですけどもっと深い“誇り”みたいなものを感じていて、これは素敵だなと思いましたし、逆に自分の小さいころからのアイデンティティの不満と、ある意味でトラウマに(対して)すごく助けになったというか」

幼いころから日系2世として抱いてきた思いが、沖縄の歴史や文化にリンクしたという井上さん。大切な沖縄の琉球藍を世界に広めたい―。そんな思いが芽生えるのには時間はかかりませんでした。

▼ザ・イノウエ・ブラザーズ 井上聡さん「琉球藍研究所に出会った時に、正直最初はおじいちゃんに会うのかなと思って。藍染めのマスターみたいな。その時に嘉数さんに会って、僕と同じ世代だし、藍に対してのアプローチが僕と同じだなと思って。絶対守るべき伝統的なものは守っているけど、発想の仕方、表現の仕方がまったく違う」

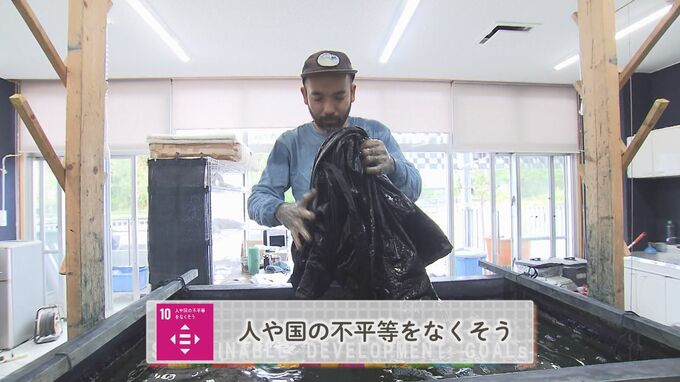

井上さんが琉球藍研究所のスタイルに惚れ込み、コラボが実現。その名も「Ryukyu Blues Project」。第一弾はThe Inoue Brothersの余剰在庫となっていた衣類を藍で染め販売。地道な製作過程を動画で発信するなどして、価格設定を妥協せずに、選ばれる商品を目指しました。

その後も、東京の高級百貨店や、県内の有名ホテルとのコラボなど、プロジェクトはさらに広がりを見せています。

沖縄の伝統である琉球藍を守り、正当な利益を得られる経済構造を作る取り組みは、SDGsの目標にもつながっています。

▼ザ・イノウエ・ブラザーズ 井上聡さん「伝統工芸だからハンドメイドだから地味に作ってるからといって、お土産商品になって安く売らないといけないというのは僕の中では納得いかない。逆に高くないといけない。余分にお金をとりたいから高いのではなく、ちゃんとフェアな値段で売れないと長続きしないし、だからこそ若い子たちがこの文化から離れていっている気がする。そこは自信をもってこの値段なんですと、これは誇りに思える商品ですと、ちゃんとやっていけたらいいなと、今もやっていると思うがその手伝いみたいな感じでうちは関わりたい」

▼琉球藍研究所 嘉数義成 代表「藍染めやってて思うのは、沖縄の人でも分からないんですよ。これが他府県だと藍染めは認知されてるし、染料の産地の徳島県だったら幼稚園生から知ってる。そういう産業として根付いているもので、日本の色としてちゃんと認識しているが沖縄ではまったくない。広く色んな人に知ってもらいたい。そうなると自分たちがやってることを見てもらって、変なことやってるなとか、藍染めかっこいいよねとか、綺麗な色だよねとか、くせ~とか何でもいい。そういう興味をもってくれることが僕は大事なのかなと思っている」

伝統を守りながらも型にはまらず挑戦を続ける職人と、人を大切にする世界的ブランドの融合で、新たな琉球藍の世界が広がり始めています。

琉球藍に馴染みがない人にもまずは琉球藍を知ってほしいという思いから、琉球藍研究所は豊見城市のおきなわ工芸の杜にある工房で「藍染め体験」を行っています。