財政圧迫で水道料金値上げ 老朽化インフラをどう維持?

どうやって宇宙からリスクが認定できるのか。まず衛星から地表面の温度や地盤変動などのデータを取り、水道課の情報、人口密度といった地上データを掛け合わせてAIで漏水リスクが高い場所を特定している。これによって点検費用が最大65%も削減される。

――この取り組みをどう思うか?

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

今回のように上下水道のインフラに対して、人件費を減らしながら、本当に危ないところに修理することが、これから重要になる。橋やトンネル、高速道路も同じように全部老朽化している。それだけを修正・修理する予算がないから、こういう技術はすごく大事だと思う。あともう一つ、気候変動で集中豪雨や洪水など気温の上昇や、台風などがあるので、それらを予測して、どこが傷みやすいかというのを見ていくことも同時に必要だと思う。

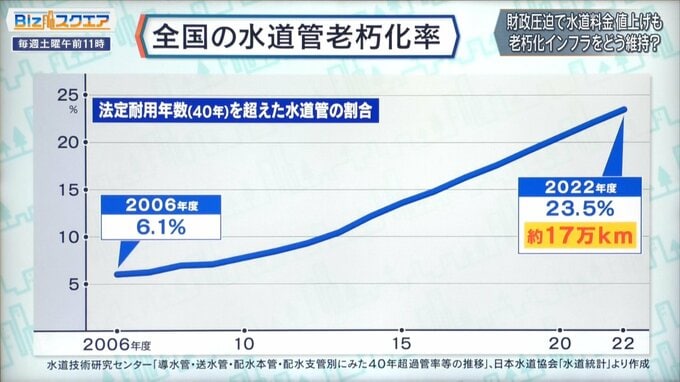

日本の場合は戦後の復興期に集中してインフラが整備されたので、老朽化も一斉に来る。水道も耐用年数を一斉に迎えている。水道課の法定耐用年数は40年。それを超えた割合が2022年度は23.5%、つまり4分の1は法定で超えている。

それを交換する費用は総額で34兆円。水道管の漏水事故が年間2万件発生しているので、かなり厳しい状況。

――人口も減っていくなか、維持していくのも大変だ。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

全部に対して補修することは難しいと思う。特に地方の場合だと、集中していくという形になる。こういう技術を使って、できるだけコストを節約するというのは大事だ。

(BS-TBS『Bizスクエア』 3月8日放送より)