物価高「夏ごろには落ち着きそう」

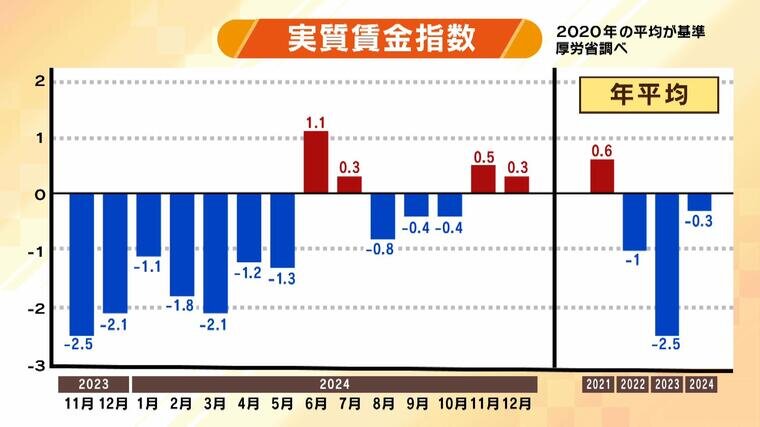

名目賃金から物価変動の影響を差し引いた『実質賃金指数』(厚労省調べ)を、2020年の平均を基準として見ると、2023年後半~2024年後半にかけてマイナスで推移しています(ボーナス時期の6・7・11・12月はプラス)。2021年~2024年の年平均を見ても、昨年は2023年より多少改善されたものの、マイナスが多くなっています。つまり、生活が豊かになっている “実感”が感じられていない状況です。

このデータについて藤山氏は、「マイナスの幅は少しずつ小さくなっている。(2025年)1月・2月はまだマイナスになってしまうと思うが、この春闘の結果が反映されて、ゼロに、または上に行くのか…」とコメントしています。

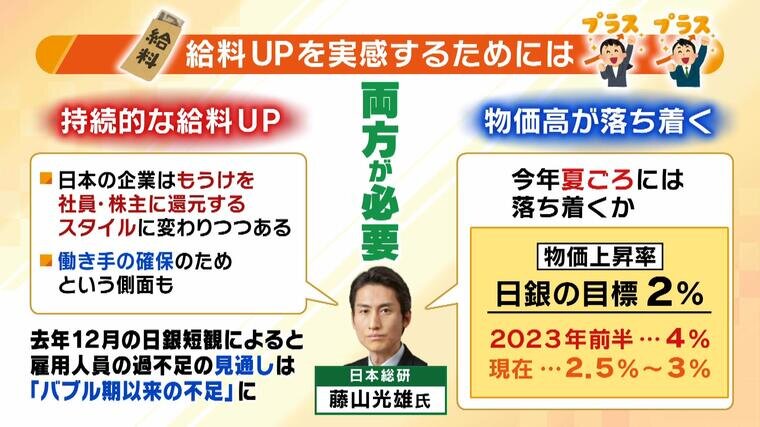

さらに給料UPを実感するには、『持続的な給料UP』と『物価高の落ち着き』の両方が必要だと藤山氏は指摘します。前者については、「企業の収益がしっかりと付いてくるかどうかにかかっている。日本の人手不足は構造的な問題で、給料を上げないと人を確保できない状況だが、企業は業績が伴わないと給料を上げられない」と言います。

さらに、去年12月の日銀短観によると、雇用人員の過不足の見通しは“バブル期以来の不足”となっていて、その点については「多くの中小企業と取引している大企業が、どういう形でサポートするかも重要になってくる」ということです。

一方、物価高については、「今夏ごろには落ち着きそう」というのが藤山氏の見立てです。「米・野菜については気象の影響も大きく一時的な面もあるが、徐々には落ち着いていくだろうと。円安の影響で2023年前半に4%だった物価上昇率は、2025年3月現在、2.5~3%となっている。ただ、日銀の目標である2%程度まで落ち着かないと、給料の伸びが物価を上回る状態にならない、つまり“実感できない”ということになってしまう」と言います。