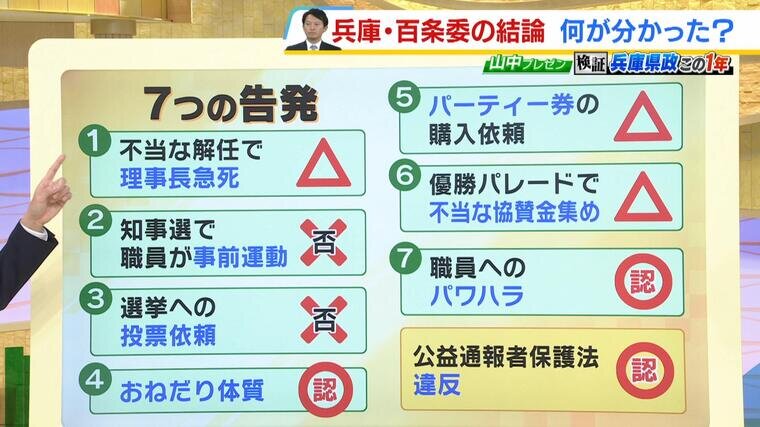

“7つの疑惑”に結論

公表された報告書では、告発文書で示された7つの疑惑と、県側の対応が公益通報者保護法違反にあたるのかについて、以下のような見解が示されました。

1.不当な解任で理事長が急死

→△:おおむね事実と言えるが一部で臆測も含まれる

2.知事選で職員が事前運動

→否定:確認できず

3.選挙への投票依頼

→否定:確認できず

4.おねだり体質

→認められる

5.パーティ券の購入依頼

→△:一定の事実が記載されており虚偽とまでは言えない

6.優勝パレードで不当な協賛金集め

→△:一定の事実が記載されており虚偽とまでは言えない

7.職員へのパワハラ

→認められる

・公益通報者保護法違反→認められる

―――「おおむね事実と言えるが一部で臆測も含まれる」や「一定の事実が記載されており虚偽とまでは言えない」という文言について、どう読み解いたらよいのでしょうか?

白鳥教授「書いてある通り、100%そうだとは言えないんだけれども、記載されていることはだいたい事実と認定できるところはあると。ただ、直接因果関係があるか。例えば、理事長が亡くなられた因果関係というのは直接説明できるかというと、そこはもう憶測になってくると。あるいはパーティー券にしても、不当な協賛金集めにしても、事実であるところもあるんだけれども、それが直接不法行為にあたるかどうかっていうのはまだわからないというところだと」

―――亀井弁護士はこれらの表現について、いかがですか?

亀井弁護士「2と3については公選法違反になりますので、事実があるかないかだけ決めます。ただ、1と5と6は、事実が一定程度認められるとしても、それが違法なのかどうかという解釈の問題が残っているので、その意味では△というのはしょうがないかなと思います」

―――百条委員会とは別に第三者委員会も調査していますが、そちらの報告で1や5や6に関して別の書かれ方になる可能性がありますか?

亀井弁護士「そんなに判断は変わらないと思います。事実認定というのは証拠の判断の問題で、それは経験則と論理則で決めますから、これはおそらくそんなに変わらないと思います。法解釈もだいたい同じような領域の先生がやるわけですので、この辺りはあまり変わらないと思います」