兵庫県の斎藤元彦知事をめぐる一連の問題で、告発文書を調査していた百条委員会が3月4日、報告書を公表しました。パワハラ疑惑や公益通報について百条委員会はどう評価したのか?報告書の信頼性についてはどう受け止めたらいいのか?法政大学大学院の白鳥浩教授と亀井正貴弁護士に見解を聞きました。

◎白鳥浩:法政大学大学院 教授 政治学・現代政治分析などが専門 地方自治に詳しい 日本政治法律学会理事長

◎亀井正貴:弁護士 民事・刑事裁判を多数担当 元大阪地検検事

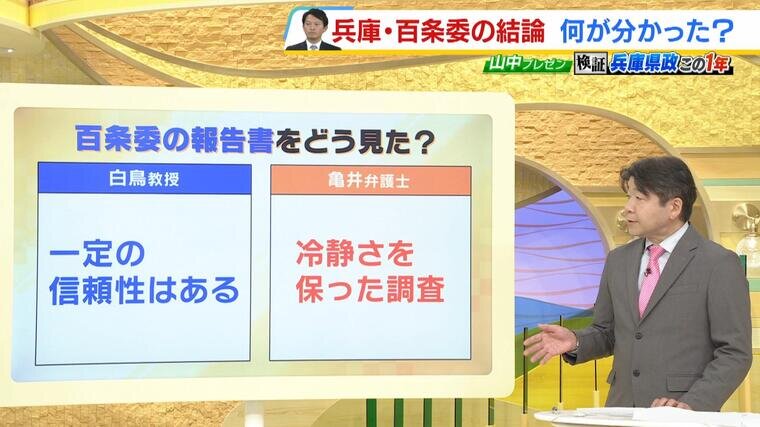

報告書は「一定の信頼性」「冷静さを保った調査」と専門家は評価

去年6月14日から計18回開催された百条委員会では、大きく分けると以下の2つについて調査が行われました。

■7項目の告発文書について

■告発は公益通報者保護法にあたるのか

―――今回の百条委の報告書について、白鳥教授は「一定の信頼性はある」とし、亀井弁護士は「冷静さを保った調査」と評価しています。「一定の信頼性」とは?

白鳥教授「去年9月に県議会で全会一致で不信任を出しているため、この報告書が何ら認定しないということは考えられない、『結論ありきの報告書じゃないか』と評価されている人もいます。ただ、報告書をしっかり読んでみると、かなり丹念に証拠を集めている。証人もしっかり集めて18回もヒアリングをしています。これは一定の信頼性はあるんじゃないかというふうに思います」

―――亀井弁護士は「冷静さを保った調査」という見解ですね?

亀井弁護士「一定の証拠があり、その証拠に基づいて合理的な推認を働かせながら判断を導いている一方、必ずしも黒だと断定してるわけではなく、場合によっては『不適切な』という表現にとどめている場合もありますし、否定しているところもある。また、専門家の知見も取り入れたうえでの法的解釈を加えていて、冷静さを保った調査だというふうに感じました。(今回の百条委は)注目されていて、いろんな批判を浴びる中で結論を出すわけです。一定の目論見、企図のもとにやってしまうと批判が来るのはわかっていますから、冷静に対応しようと考えたのではなかろうかと推測します」