生成AI使った“偽書籍”も…どう見抜く?

今回は生成AIを使った可能性も指摘されています。

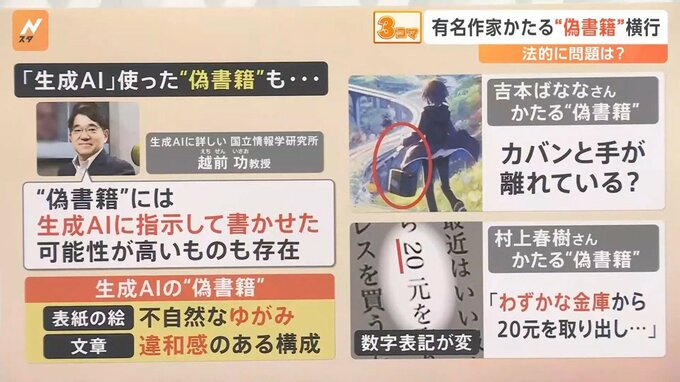

生成AIに詳しい国立情報科学研究所の越前功教授にもお話を伺いました。「“偽書籍”には生成AIに指示して書かせた可能性が高いものも存在している」ということです。

どういったポイントで見分けるかというと、例えば表紙の絵に不自然な歪みがあったり、文章にも違和感のある構成がされたりする特徴があるそうです。

具体的に見ていくと、吉本ばななさんをかたる“偽書籍”に関しては、表紙の絵にうつる人物の手とカバンが離れているように見えます。

村上春樹さんをかたる“偽書籍”だと、数字の表記が90度傾いています。他にも、「わずかな金庫から20元を取り出し…」といった表現をされていますが、「わずかな金庫」という言い回しはしないかと思います。

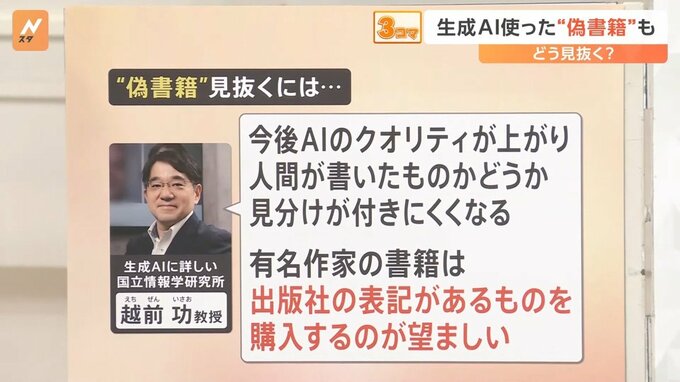

これらの“偽書籍”は、どうやって見抜くのでしょうか。

越前教授によると、「今後AIのクオリティが上がり、人間が書いたものかどうか見分けがつきにくくなる。有名作家の書籍は、出版社の表記があるものを購入するのが望ましい」ということです。

ホランキャスター:

違和感はあるけれども、“そういう世界観なのかもしれない”という、もしかしたらそういう表現を追求した結果なのかな…と結論付けてしまう人もいるかもしれません。非常に見分けるのは難しいと思います。

田中ウルヴェ京さん:

小さいスマホの中で自分の好きな作家さんの「新しい書籍だ」って思ったら、わくわくしてしまって思わず…なんてことはやっぱりあり得る。

だからこそ、「出版社を見る」というのは本当に簡単にできることなので、どの出版社から今回は出しているのだろうということを買う前に確認する、ひと手間が欲しいですね。

熊崎風斗キャスター:

AIがどんどん進化して、AIによる小説も、AIで描いた絵も見分けがしづらくなっています。あらゆる芸術分野でAIがどんどん進出してくると、よりこの話が複雑化すると思うので、今後どう規制していくのかというのは非常に難しいですね。

高柳キャスター:

おさえておきたいのは、AIで書くこと自体はもちろんダメではありません。AIを使って人をだますことがダメということです。

ホランキャスター:

AIだけでなくても、例えば著名人の名前をかたって投資詐欺に加担させた時のように「もしかしたらこの人が本当に言っているのかもしれない」というところに引っかかってしまう人もいます。

それを防ぐために、その人の公式のホームページなどにアクセスして、本当に出版しているのか、そういうサービスを提供しているのか、こちら側が確認する作業はしていかなきゃいけないと思います。

========

<プロフィール>

田中ウルヴェ京さん

スポーツ心理学者(博士) 五輪メダリスト 慶応義塾大学特任准教授

アスリートの学び場「iMiA(イミア)」主宰