「OTC類似薬」の保険給付も見直しへ

齋藤キャスター:

こうした中、医療費を巡る動きはもう一つあります。

自民・公明・維新は、社会保険料の引き下げなどで合意をしました。その合意の中に「OTC類似薬の保険給付のあり方の見直し」という項目がありました。

「OTC」というのは、市販薬(Over The Counter)を指します。皆さんはドラッグストアなどで風邪薬・シップなど全額自己負担で購入されてると思います。

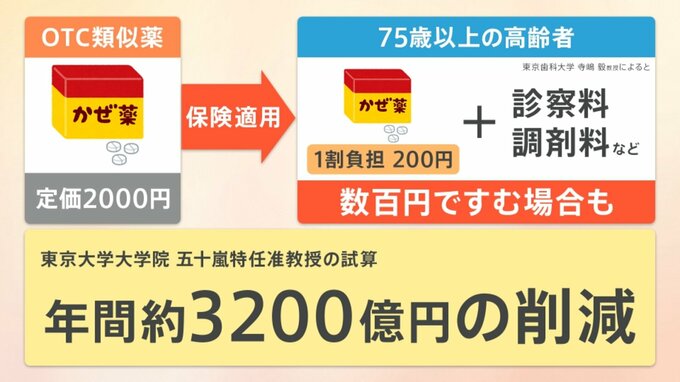

議論になっている「OTC類似薬」というのは、▼市販薬と成分・効果はほぼ同じ、▼処方箋が必要で、医療用医薬品で保険適用

つまり、病院でもらう薬に「保険が適用」されます。

自己負担額は年齢によって変わり、▼小学生未満は2割、▼小学生~69歳は3割、▼70~74歳は2割、▼75歳以上は1割となります。

例えば定価が2000円の風邪薬だと、保険が適用されるので、75歳以上の高齢者は1割負担の200円で済みます。診察料、調剤料などを合わせても数百円で済む場合もあります。

こうしたところから、東京大学大学院の五十嵐特任准教授試算によると、年間約3200億円の削減が見込まれています。

熊崎風斗キャスター:

一般的な感覚だと、命に関わりづらいものも多いと感じますが、医師の観点で見るとOTC類似薬の保険給付のあり方の見直しへのメリット・デメリットはどう感じますか。

寺嶋毅さん:

デメリットは、きちんとした診断を受けずに最初から薬局でお薬をもらってしまうと、本当は重篤な疾患であるにもかかわらず、痛み止めや胃薬だけで済ませてしまったり、いろんな薬を服用している高齢者の方などが、薬の飲み合わせなど医師の確認を取らなくなったりすることが少し心配です。

メリットは、薬局で買うと負担が多いという人もいます。公平性という意味では、薬局で購入できるものを処方箋でもらっている人は、ある程度、治療が軌道に乗ってきたら「これからは薬局でも手に入りますよ」ということを我々医師が言って、薬局でもらっていただくのもいいのかなと思います。

ホランキャスター:

医療費が膨大になっていく一方で、現役世代の負担を減らしていかなければならない。このような事実がある中で、最初に高額療養費制度を見直すべきなのか。それとも、もっと他にメスを入れなければならないところがあるのか。現場の医師の皆さんは、医療費を減らしていかなければならないという課題に、どこから切り込むべきとお考えでしょうか?

寺嶋毅さん:

高額療養費は、がんや命に関わる疾患、重篤な疾患、難しい疾患に関わるところがあります。それよりも、今回のOTC類似薬や、高齢で認知の進んでいる人に対してどこまで濃厚な長期間の治療をやってもいいのかなど、我々医療者が考えなくてはいけない問題もあります。国民の皆さんも公平に負担するということで、少し理解していただく必要もあるのかなと思います。

ホランキャスター:

高額医療は先進医療でもあるので、医療の研究や発展を妨げる可能性があるというところで、しっかりと見ていく必要がありそうですね。

萩谷麻衣子 弁護士:

慎重な議論が必要だと思います。今後、社会保険料の削減を考えると、能力に応じて負担することも検討していかなければいけないと思います。

================

<プロフィール>

寺嶋毅さん

東京歯科大学 教授

日本感染症学会専門医

萩谷麻衣子さん

弁護士

結婚・遺産相続などの一般民事や、企業法務を数多く担当