敗戦の年、1945年の4月に沖縄県石垣島で3人の米軍機搭乗員が殺害された石垣島事件。戦後、BC級戦犯として米軍が裁いた横浜軍事法廷で41人に死刑が宣告されたが、2回の再審査を経て、最終的に7人の死刑が確定した。そのうちの一人、成迫忠邦上等兵曹。事件から5年が経過した1950年4月6日。その日の深夜に執行される処刑を前に、26歳の成迫は、遺書を書き続けていた。その遺書を法衣の袖に隠してスガモプリズンから持ち出したのは教誨師だったー。

◆死刑執行に寄り添う教誨師

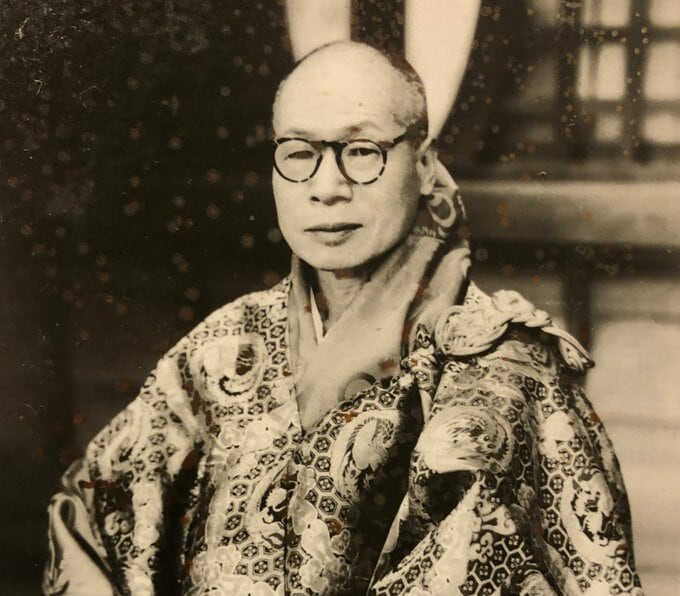

スガモプリズンの二代目教誨師、田嶋隆純は、1953年に出版した書「わがいのち果てる日に」(講談社)の中で、死刑執行の前後について記している。

石垣島事件の死刑執行は深夜、4月7日金曜日に日付が変わってすぐ、午前0時半からだった。執行される死刑囚7人が、スガモプリズンの死刑囚の部屋から連れ出されたのは、水曜日の夜。スガモプリズンの所長をはじめ米軍将校たちが居並ぶ部屋に連れていかれ、ひとりずつ執行を宣告された。

田嶋教誨師によると、死刑の執行が宣告された後、「何か希望はないか」と聞かれ、死刑囚たちは「日記や遺書など自分が書いたものを必ず家族に届けてくれ」と願っていたという。

そして所長はいつでも「たしかに承知した。遺書は今から明日いっぱい書く自由が与えられているから」と断言していたそうだ。しかし、実際は当局から遺族に何一つ渡されたものはないという。

◆田嶋教誨師がとった「非常手段」

<わがいのち果てる日に 田嶋隆純>講談社エディトリアルより2021年復刊

誰の日記も遺書も、当局から何一つ遺族に渡されぬまま今日に至っているのが事実である。これについては当時、五棟(注・死刑囚が収監された棟)の人すべてが非常な関心を払っていて幾度となく係将校に確かめていたようである。私も、前の人達のは家族に渡っているかとしばしば訊ねられた。しかし、巣鴨当局から総司令部の方へ出ることは確かだが、その先が分からない。だから、最後の夜を迎えた人々の危惧を払うためには、私自身が非常手段で持ち帰る他はなかった。

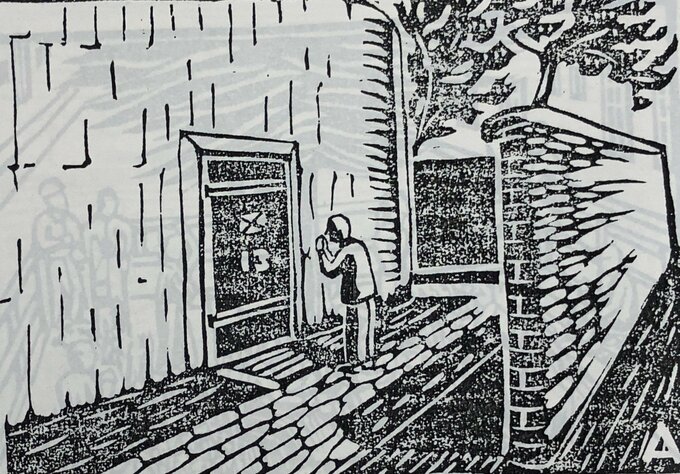

◆紫衣の袖に遺書を隠して

田嶋教誨師が取った「非常手段」は以下の方法だった。

<わがいのち果てる日に 田嶋隆純>

止むなく私は各房を訪れるたびに、畳の上に置いてもらってある紙の上へ、パーッとわざと衣の裾を広げて座り込み、扉から四、五人も覗いている看視兵らの目をかすめては、紫衣の袖に隠し持って外に出て来るのだった。人数の多いときは次々と房を一回巡るだけでも、相当な紙数に達する。それを何食わぬ顔で教誨師室まで運び込んでおいては、またしばらくして取りに行ったものである。

ところで不審なのは、当人たちに支給される分厚い便箋が減っているのだから、その分がどこへ消えたか、あれだけの看視兵の誰かが当然気づかねばならぬはずなのである。しかしいつのときでも、その間あるいは見送りの後にもついぞ一度の不審を打たれたこともなかった。分かればもちろん私のいい開きようはなかったはずである。これについて私は恐らく管理当局が暗黙のうちに了解していてくれたことと今でも深く感謝しているのであって、いわゆる武士の情けをもって見逃してくれていたその寛容とヒューマニティーに対し、ここに心からの敬意を払いたい。

こうして、スガモプリズンで処刑されたBC級戦犯たちの遺書は、米軍の黙認のもと、田嶋教誨師によって所外に持ち出されたのだった。