こちらでは60年前の1965年から地域住民が山の湧水を各世帯に分配し、生活用水として活用しています。

「おいしい」

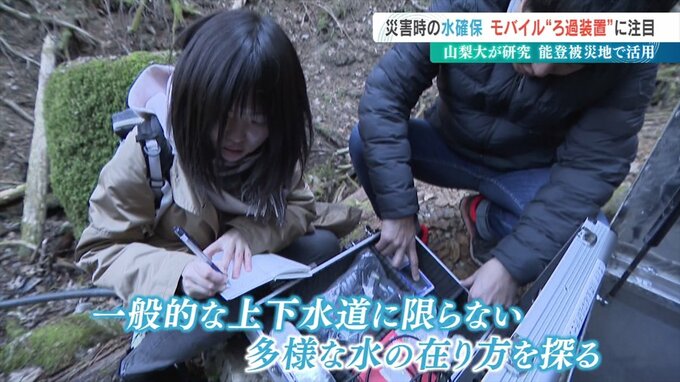

研究グループはこの水源の水質や使用状況などを記録し、一般的な上下水道に限らない多様な水のあり方を探っています。

菖蒲沢水道組合 川島和雄前組合長:

「こういう水があれば(行政の水道が止まっても)、そこの世帯は何とかこの水を利用できるし、逆に止まってしまった周辺の人に分けてあげることもできるかもしれない」

「多様なルートを持っていることは意味のある事なのかなと、西田さんに教わった」

山梨大学国際流域環境研究センター 西田継教授:

「元に戻すことに決めれば、そこに向かってできるだけ早く動いてもいいと思うが、ゆっくり考えたり手を動かしたりする時間が失われる可能性がある」

「新しい可能性についてゆっくり一生をかけて考えていくというのが一つの課題」

いかなる時にも暮らしに欠かせない「水」。

「自分が使う」という当事者意識を持ち続けることが、万一の備えにつながると言えそうです。