当時、日本軍は沖縄本島や奄美大島に飛行場を建設するなど、急速に南西諸島の要塞化を進めていました。そうした中、フィリピンへの上陸作戦を控えたアメリカ軍は、周辺にある日本軍の飛行場や港など軍に関連した施設がある沖縄を標的としたのです。

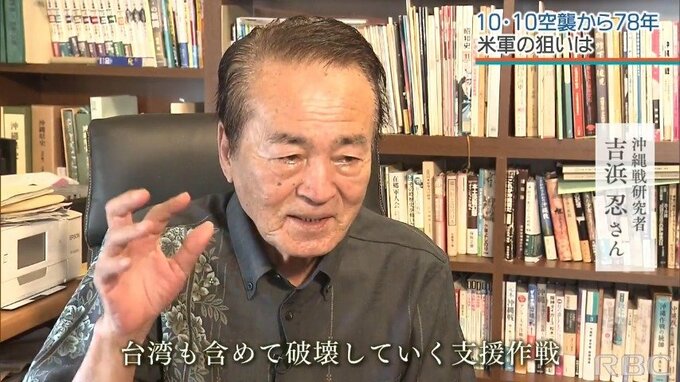

沖縄戦を研究する吉浜忍さんは、当時のアメリカ軍の攻撃の狙いをこう説明します。

「レイテ島の上陸作戦を支援するためには、周辺から飛行機が飛んだりしたら迷惑でやりにくい。台湾も含めて、破壊していくっていうやり方をする支援作戦だということですね。沖縄には住民が生活してるから。攻撃する場合によったら敵・味方、住民・軍人の見分けがつかなくなって、無差別に攻撃するっていうことになる。」

10・10空襲からおよそ5か月後、沖縄にアメリカ軍が上陸。空襲時に撮影した膨大な写真を元に沖縄の地形を分析していたアメリカ軍は戦いを優位に進めていきます。

日に日に戦況が悪化する中。南部に避難していた照屋さん一家を悲劇が襲います。

「迫撃砲を落とされたのよ。その時に祖母と姉と弟は即死。その時にやられた肉親3人の肉片がこの辺にバッと散って。」

まだ幼い少女が見た地獄。照屋さんは戦後、県の遺族会会長などを務めながら、継承活動を積極的に行ってきました。

照屋苗子さん

「戦争のない今の平和が続くように祈っている。辛くても語らないといけないと思っている」

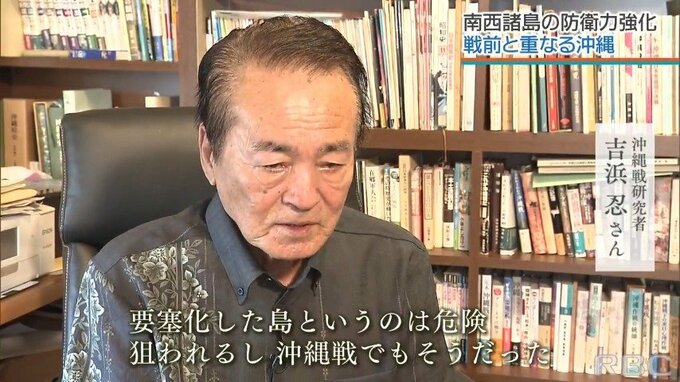

吉浜さんは沖縄戦の研究を続ける中で、国防の名のもと再び軍備増強が進む今の沖縄の姿を当時と重ねています。

「要塞化してた島というのは危険、狙われる。というのが起こるし、それは沖縄戦でもそうだし、今でもそういう風になっていくのかな」

多くの命が奪われた歴史をどう教訓とするのか。今再び問われています。