デザインは気遣い。小学校にデザインの授業があったら?

――続いてお話していただくテーマですが、佐藤さん何番でしょうか?

佐藤卓氏:

4番の「質の高い教育をみんなに」。

――実現に向けた佐藤さんの提言をお願いします。

佐藤卓氏:

「デザインで気遣う力を養おう」とさせていただきたいと思います。長いことやってきて、デザインって気遣いだなって思うんですね。先々のことを想像して、今のうちに何をしておいてあげると多くの人たちが心地よくなるのか、スムーズに動くようになるのかとか、そういうことを前もって考えて実行することがデザインなので、一言で言うと気遣いなんじゃないかなって。

デザインを考えるっていうことはある意味では気遣いの心を鍛えるというか、そういう習慣を身につける訓練にもなるんじゃないかなと。

――どうやってその世界に子どもたちが触れていけばいいのでしょうか。

佐藤卓氏:

例えば紙1枚で、人に何かを文字で伝える。同じ文言を1枚の紙に入れるとしても、人によって大きな文字で入れてみたり、小さな文字で入れてみたり、行替えをしてみたり、句読点をつけてみたり。線を引くとか、自分ではなくて相手が見たときに読みやすいだろうかとか、ぱっと見てわかるか、読みたい気持ちになるかどうかみたいなことを予測、推測して作るわけです。

どうしたら伝わるだろうかって考える。それに近いことって日常よくあるじゃないですか。それって気遣いなので。例えば家族が一つのタンスをみんなで使うときに、どういうふうに整理整頓しといてあげると、みんなが使いやすいか。自分じゃない人が使うときにも自然に使えるようにするためにはどうしてあげればいいのか。そういうことって、小さい頃からの習慣にしちゃえば、別に苦じゃなくなっちゃう。

別にデザイナーじゃなくて普通にいろんなお仕事していても家庭にいても、そういう気遣いが周りを心地よくしたりとか。そこは実はデザインに関わってるっていう。

小学校の普通の授業は縦割りで国語、算数、理科、社会みたいにわかれているとしたら、デザインは関係のないものは何一つないので、デザインっていう授業で全てを束ねることができるんじゃないかなっていう気もするぐらい。ありとあらゆるものを繋ぐのがデザインなので。

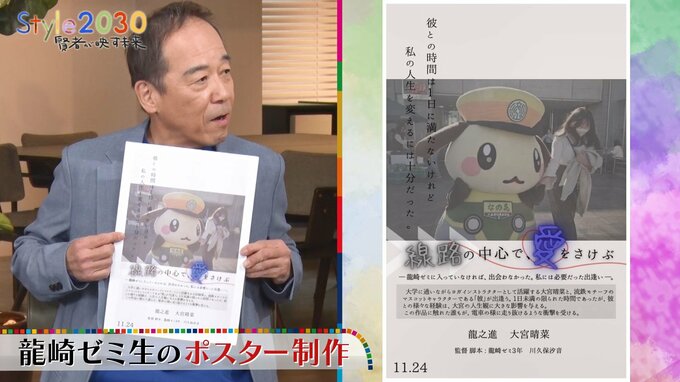

――大学のゼミ生に1年間のことをポスターにさせたら、1人だけ映画のポスターみたいなものを作ってきたんです。

佐藤卓氏:

まずアイデアがありますよね。第三者が見たときに、入ってきてくれるかっていう。どうしたら入ってきてくれるかっていうことが結構大切ですよね。「魅力的なわからなさ」っていう言い方をするんですね、私。

我々が「何これ?」って興味を持つって、わからないから興味を持つんです。しかも魅力的なんですね。魅力的じゃないわからないものっていうのは別にどうでもいい、流れちゃうんですけど、引き付けられるんだけどわからないからもっと知りたいって思うわけです。

その状態が「何これ?」っていう状態なんです。その状態をどう作るか。それが作れれば、あとはもう入ってきてくれるんですよ、向こうから。ちっちゃな文字でも読んでくれるし、場合によってはスマホで検索もするし。正しいことを言えば伝わるかっていうと、そういうことではなくて、多分この作品には何これっていう入口があるんです。

――今の若い学生は、目立っちゃいけないと。人との違いが出ると居づらくなるから、なるべくそういうことをしないようにとか、自分を表現することを結構控えている。

佐藤卓氏:

日本が駄目な国になっちゃいますね、それを繰り返していると。もし、子どもの頃からデザインの授業なんかがあったら、もっとこうした方がいいんじゃないかみたいなこととか、どんどんアイデアをぶつけ合うみたいな時間にもなる。

――これが好きとか、これは駄目とか。

佐藤卓氏:

「なんで好きなの?」みたいな質問が来れば、答えなきゃいけなくなるじゃないですか。そうすると訓練されるっていうか、それを言葉にしなきゃいけないんだ、みたいな。

――番組内ではできるだけSDGsという言葉を使わないようにしているのですが、佐藤さんのデザインのお話はまさにSDGsだと感じました。佐藤さんが考えるSDGsは?

佐藤卓氏:

私もSDGsなんて普段言葉にしないですね。それをつければ、そういうことに対処してますよみたいな残念な使われ方もしている側面もあるので。ありとあらゆることに気遣いを持って、自分たちだけじゃない、自分たちの国だけがよければいいっていうのではなくて、もっともっと大きな視野で気遣ったときにどうあるべきかっていう。そういうことを考えていけば自然と実践されていくような気はします。

(BS-TBS「Style2030賢者が映す未来」2025年2月16日放送より)