そしてある日、軍からタイピングの依頼があり、内容も知らされないまま向かった先は、陸軍本部として使われていたホテルの一室。そこで軍人が読み上げるまま自ら打った内容に、貞子さんは愕然とします。

「極秘の仕事でしたからね。この仕事は北満から入ってくる部隊、各小隊に配る機密書類なんです。敵はどこどこから上陸する予定という、その作戦書類でした。だからその書類を打ってから、ああいよいよもうコロールが主戦場だと思って、家族と集落の人14~15名くらい第1便から沖縄に送りました」

敵の上陸がすぐそこに迫っていることを知った貞子さんは、家族と、同じ大宜味の集落からの移住者たちを急いで1便の疎開船に乗せました。

「2便からの人たちはもう。港に停泊中に、もう時は既に遅くてね、アメリカにみんなやられて」

貞子さんを含む一部の職員はコロールに残ることを選び、南洋庁での仕事を続けました。1944年3月、いよいよコロールの街を空襲が襲います。

「空襲が来た時には、すぐ球状の防空壕に、たこつぼ、そこに身を隠しましたね。最初(米軍機は)編隊で来たんですよ。だんだん近くなったらばらばらになってね、もうこんなにして(上を)見たら飛行士の顔も見える。低空して。庁舎の窓すれすれに飛んでいったんです」

空襲は日増しに激しくなり、コロールの街も破壊され、貞子さんらも廃墟と化した南洋庁のあるコロールを離れ、山間部へ疎開。そこでは、既に食料が底をつき、目の前で1人また1人と餓えて死んでいく姿を目の当たりにする日々が待っていました。

そして迎えた終戦。

1946年、貞子さんが24歳のとき、故郷大宜味村大兼久に戻り、家族と再会しました。

「家族とも再会できたのは嬉しくてね。命があったっていうだけでも」

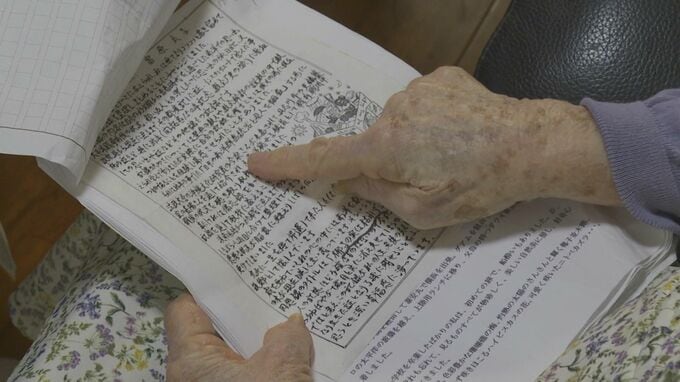

ことし102歳を迎えた貞子さんが大事にしているものがあります。自らの戦争の記憶が、自分や家族から消えることがないように。13ページに渡り綴った手記です。

そのタイトルは、「ヤシの実は枯れず」。

――今年で戦後80年。6月23日(沖縄戦で日本軍の組織的戦闘が終結したとされる日)とは、富原さんにとってどんな日?

▼富原貞子さん(102)「やっぱりまだ思い出しますよ。私ね、よくこれ(手記)を見るんですよ。見てね、ああこういう時代もあったんだなって思ってね。一番楽しい時期でした。戦争ってこんな戦争がなければね、ずーっとパラオにいたはずですよ。そう思いましたね。」

戦争が一瞬のうちに奪っていった青春と思い出。80年経った今もそれを大事に握りしめ、平和を祈り続けています。