BC級戦犯として絞首台に向かった人たちは、どんな心持ちだったのか。スガモプリズンで死刑囚たちに仏教を説くのみならず、助命嘆願に力を尽くした教誨師が、死刑囚たちが信仰について書き遺したものを本に収録していた。その中に太平洋戦争末期、石垣島に墜落した米軍機搭乗員を殺害したとしてBC級戦犯に問われ、死刑執行された下士官、成迫忠邦の文章があった。26歳の若さでありながら、平常心で絞首台に向かった成迫が遺した宗教体験とはー。

◆死の洗礼を受けずしては、真の宗教家たり得ない

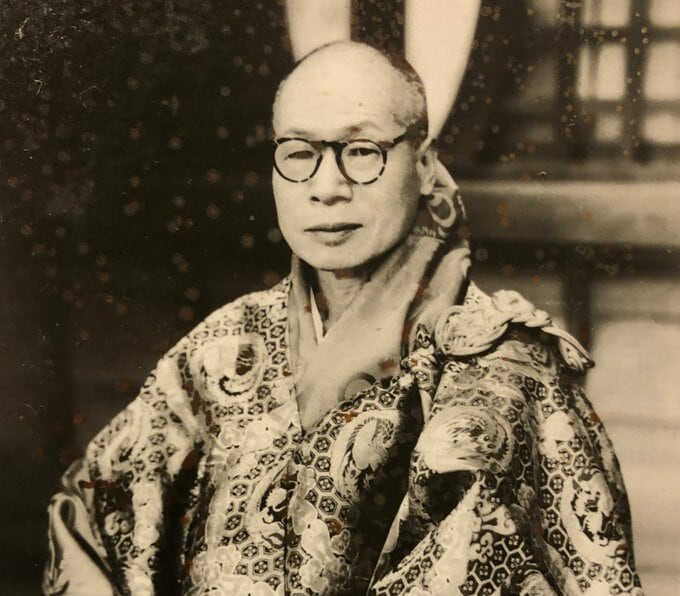

スガモプリズンの教誨師で、「巣鴨の父」と慕われた田嶋隆純が著した「わがいのち果てる日に」(大日本雄弁会講談社1953年・講談社エディトリアルより2021年復刊)に、「死刑囚と仏教」という項目がある。花山信勝のあと、スガモプリズンの二代目教誨師となった田嶋隆純は、1949年6月から、戦犯死刑囚らに会うことになった。

(死刑囚と仏教 田嶋隆純「わがいのち果てる日に」より)

死刑囚棟の図書架の本に挟まれた紙片に「死の洗礼を受けずしては、真の宗教家、芸術家、思想家たり得ない」と書いてあった。これを読んで私は冷汗三斗(れいかんさんと)の思いをしたことがある。刑の判決を受けて、二年あるいは三年、終日終夜を生死巌頭に立つ思いで自己窮命に傾ける体験は、我々仏徒すら及び難い真剣さを持つはずである。従ってその人らを前に何を説き、どんな教誨をし得るというのか、私はつくづく考えざるを得なかった。

◆「安心」の押し売りは反発をそそる危険

(死刑囚と仏教 田嶋隆純「わがいのち果てる日に」より)

宗教は所詮自己保身の体験であり、体現である。説法は、いわばその賦形薬(ふけいやく)に過ぎないのであって、ちょうど人体自らが病気を癒やすに当たり、薬剤がその補助となる関係にも似ていよう。しかも、下手に「安心」の押し売りのような話をすれば、たちまち反発の念をそそる危険が多分に感じられた。というのが、純宗教的な「罪」と法律的ないしは一般的な意味における「罪」とが、ややもすればこの人達に混同され易く思われたからである。

田嶋教誨師が死刑囚たちに向き合う法話時間として許されたのは、各組わずか二十分ほどだったという。そのため、足りない時間を補うために、しばしばプリントを配布し各自の部屋で読んでもらうなど工夫をしていた。また田嶋教誨師の宗派は真言宗だったが、努めて普通仏教の立場に立ち、主として仏教の根本事項を概論的に説明することにした。こうして、いつ決まるとも知れぬ執行の日まで、死刑囚たちに寄り添う役割を担う中で、田嶋教誨師はひとつの結論に行き着いた。

(死刑囚と仏教 田嶋隆純「わがいのち果てる日に」より)

この人達に「安心」を口説し、無理強いすることは妥当でないと思った。この人達の真の「安心」は、死刑の執行停止であり減刑であるーと私は堅く信じた。私が助命運動に奔走し、教誨時間の大部分をその経過報告に費やしたこともそのためであり、また、それを聞く皆さんの生き生きと輝く眼から、私の確信は一層深められた。

田嶋教誨師が仏教を説くだけでなく、死刑囚たちの助命嘆願活動に力を注いだ理由がここに記されていた。死刑囚たちを安心させることできたのは、生きる希望だったのだ。

◆母が拝むから私も拝んでいたのだ

そして田嶋教誨師は、実際に死刑囚が遺した文章を紹介して、死刑囚の仏教観ないしは仏教的体験を語ることにした。その一篇が、26歳で命を絶たれた成迫忠邦の「若き世代への勧告」と題した文だ。

(若き世代への勧告―信仰と幸福― 成迫忠邦)

私は子供のときの生活をときどき思い出す。母はよく他所(よそ)の人に、私が他の兄弟と違って、七つのときから般若心経を読経するようになったことや、母が仏壇の前で読経を始めると、食事をしていても直ぐに止めてその傍へ座り、両手を合わせて一緒に読経していたこと等を物語っていた。

これと同時に思い浮かべられるのは仏壇の奥の金箔の御堂の中に安置されていた不動明王で、私はそれに向かって小さい両手を合わせていたのである。勿論物心のついたばかりの私には仏とはどんなものか判る筈はなかった。しかしただ何となく有難くて拝まずにはいられない気持ちであった。

そして母が拝むから私も拝んでいたのだ。生長するにつれて拝み方もお留守になったが、それでも小学校の五、六年までは可成り真面目に拝んだものである。ときおりは近所から奉公に来ていた叔母に代わって朝のお初を供えたこともある。ところがそれ以後、日と共にいよいよ仏壇と遠ざかり母から注意を受けたことも度々ある。これらは私の幼きときの一篇の思い出に過ぎないが、しかしこの思い出を通じて反省させられるものがある。この一篇の物語は単なる童話として見過ごされていいだろうか。