南海トラフ巨大地震いつ?『2029年』前後という研究結果も…

竹内名誉教授が見せてくれたのは、政府の地震本部地震調査委員会の元長期評価部会長(1996 〜 2012年)で地震学が専門の東京大学名誉教授・島崎邦彦さんと、同じく地震本部地震調査委員会の元活断層分科会主査で活断層が専門の広島大学名誉教授・中田高さんが、去年8月の「自然災害学会」で発表した研究結果です。それによりますと…。

富山大学 竹内章 名誉教授

「今後30年以内の発生確率という数字を『いつ来るのか』と置き換えたとき、政府の地震本部では去年まで『2035年前後』という話でしたが、根拠となるデータを調べ直すと『2035年』前後から予見が5年ほど早まりました。ということは『2030年前後』です。およそですから仮にもしマイナス5年だったら、2025年、つまり今年です」

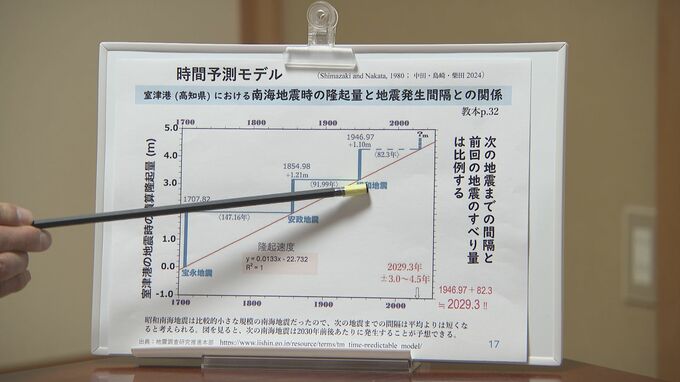

この数字は、巨大地震によって地盤が隆起した後の同じ速度で地面が沈降する規則性、つまり1回の地震で大きく隆起するほど、次の地震までの時間が長くなるという規則性を踏まえて算出されたものです。

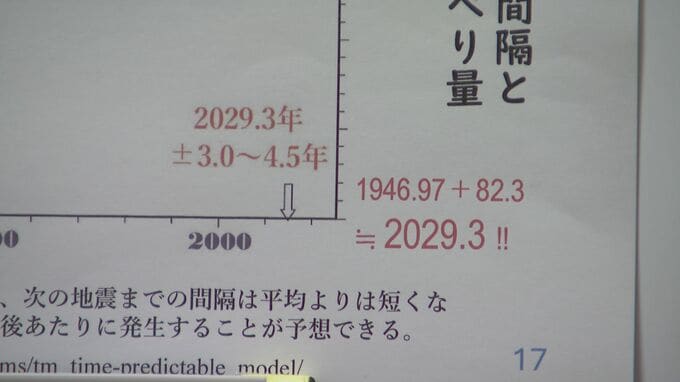

具体的には、高知県の室津港の地震前後の地盤の上下変位量で見ています。1707年の宝永地震では地盤が1.97メートル隆起。その時は次の安政地震まで147.16年かかりました。そして、安政地震の時は1.21メートル隆起し、次の昭和南海地震までの歳月は91.99年でした。1946年の昭和南海地震の時はというと、隆起量が1.1メートルでした。今後も等速度で地盤が沈降すると仮定した場合、この時間予測モデルで計算すると『2029.3年』という数字が出てくるというわけです。

富山大学 竹内章 名誉教授

「昭和南海地震は比較的小さな規模の南海地震だったので、次の地震までの間隔は短くなると考えられ、次の南海地震は2030年前後あたりに発生することが予想されます。およそですからプラス、マイナス数年あるということで、早いとマイナス5年であれば2025年となります」

「そういう切羽詰まった状態だということです。地震本部の委員長が『決して気を緩めてはいけない』というのはそういうことを考えて言っているのです。“今年起きてもおかしくない”という危機感をもってないといけません」

竹内名誉教授は、そうなれば能登半島地震で復旧復興がなかなか進んでいいない状態のところにもっと大きい “揺れ” がきてしまうので、能登半島地震で被害を受けた地域はかなり深刻な状況になるといいます。