30年以内の発生確率が1~3%でも「Sランク」…なぜ?

地震発生確率の長期評価は、南海トラフ地震の数値が有名だ。国の地震調査委員会は、今年1月15日、南海トラフ地震の発生確率を「今後30年以内に70~80%」から「今後30年以内に80%程度」に引き上げた。このように数値で表すことができるのは、阪神・淡路大震災後の研究知見によるものだ。

「海溝型地震」である南海トラフ地震は、歴史上おおむね100~150年周期で起きてきた。直近では1940年代(1944年の昭和東南海地震、1946年の昭和南海地震)に発生し、それから約80年が経過しているため、南海トラフ地震の発生確率が高く見積もられている。

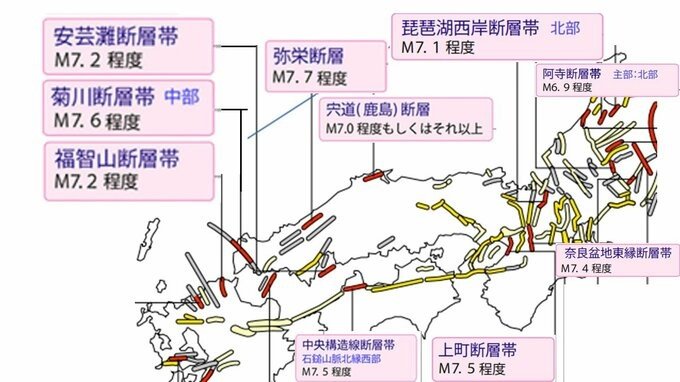

しかし、海溝型地震と比べると活断層地震の発生周期は長いため、発生確率は非常に低く算出される。近畿地方では、大阪の南北に通る「上町断層帯地震」や滋賀県の「琵琶湖西岸断層帯地震(北部)」などは、確率が最も高いとされる「Sランク」だ。しかし、「上町断層帯地震」の今後30年以内の発生確率は2~3%。「琵琶湖西岸断層帯地震(北部)」は1~3%だ。