1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は「関西で地震は起きない」という“迷信”を打ち砕いた。それまでは、「関西は地震が少ない」と広く思われていたと聞く。その根底にあるのは、「東京では地震が多い」という文脈だったのではないか。

第1回目の記事を読む「昭和49年に神戸の大地震を指摘していた報告書」

第2回目の記事を読む「『あすにでも起きる想定で考えれば…』学者の反省」

神戸市の「約19倍」 東京23区で「震度2」を観測した回数

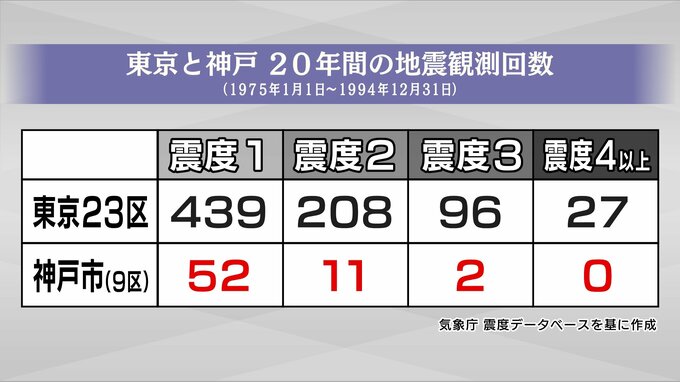

気象庁の震度データベースで調べると、震災までの過去20年間の「東京」と「神戸」で観測された地震の回数差は歴然としている。面積などが異なるため単純比較はできないとしても。

神戸の震度1の回数は20年間で52回。平均すると年2~3回となる。一方、東京ではその約8倍となる。震度2では東京が約19倍多い。神戸の震度3の観測は2回で、震度4は20年間で観測されることはなかった。「関西で地震は起きない」との思い込みは、このような地震の“少なさ”が背景だったではないだろうか。

阪神・淡路大震災以降、市民にも広く知られるようになった「活断層」の存在。ただ、震災前は、「活断層地震」がどれくらいの周期で起きるのか、つまりは、地震発生間隔が何年くらいなのかは明らかではなかった。その研究が進むのは震災後だ。