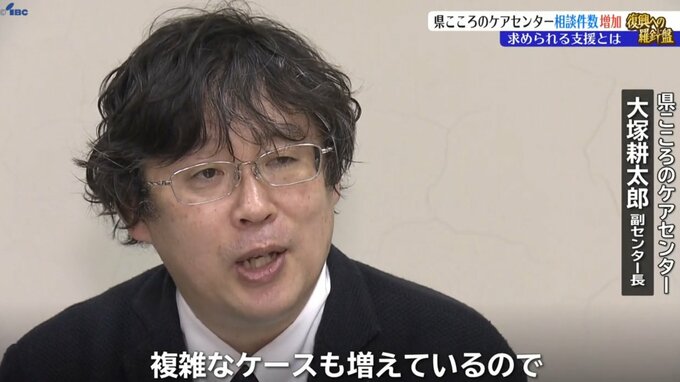

県こころのケアセンターの副センター長を務める岩手医科大学の医師大塚耕太郎さんは、被災者の抱える精神的な負担が多様化していると語ります。

(県こころのケアセンター副センター長 大塚耕太郎医師)

「複雑なケースも増えているので、よく話を聞かないとその人の問題がきちんと把握できない。丁寧に聞かなければならないケースがより増えている」

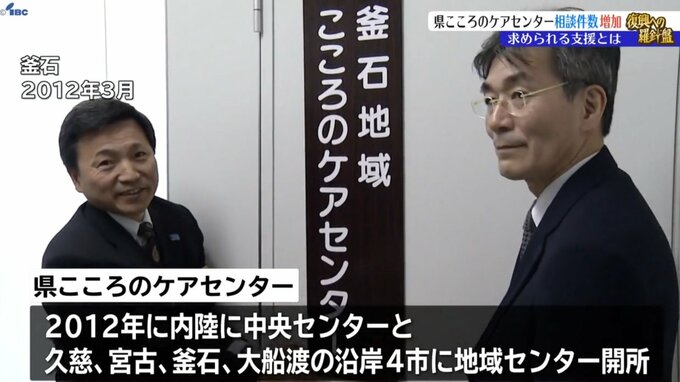

県こころのケアセンターは震災の発生翌年の2012年に、内陸部の中央センターと久慈、宮古、釜石、大船渡の沿岸4市に地域センターがそれぞれ開所し、被災者やその家族の相談に乗ってきました。

当初は、震災による辛い経験が悩みやストレスの背景にありましたが、震災から14年近くが経過し状況は変化しています。

例えば、災害公営住宅へ移り住んだことで孤立感が強まったことなども悩みの原因の一つです。

また漁師の中には、サケなどの不漁の影響で失業や転職をしたことで新たなストレスが生まれ、不眠をはじめ健康上の問題を抱えるケースも出ているといいます。

長期化によって高齢で亡くなる人や、若者が古里を離れるなど、家族構成が変化したことによって体調を崩したという事例もあって、悩みやストレスが複合化しているということです。