米で日本脅威論が廃れる一方、日本文化に大きな関心

当社も頑張るが、正直に言って、所得税制といった日本の国内問題について、アメリカ人読者の関心が非常に低くなった。日本全体に対する無関心ではない。食べ物、ファッション、映画などについては格段に高くなっている。この真逆の変化が同時に起きていることは偶然ではないだろう。

私が日本に住み始めた1990年代初頭を振り返ると、日本脅威論がまだ健在だった。日本人が働きバチで、アメリカ経済の優位性を倒すために昼夜問わず闘っているイメージだったが、唯一アメリカ人が胸をなでおろしていたのは、「日本人は我々みたいに創造性はなく、過労死がはびこる社会には文明としての魅力はない」というところだった。

「集団性、協調性、画一性を重視する国の体質は、効率的な生産ラインに不可欠である一方で、個人の創造性を抑制し、それに伴って画期的な製品開発をも妨げてきた」とニューヨークタイムズ紙は1980年代に日本を論評した。

今は脅威論がほとんど中国向けで、ドイツ、インドに次ぐ世界第5位の経済規模になろうとしている日本は、半導体材料といった個別分野に影響力が残っても、アメリカ経済全体を大きく左右する力はもはやない。

日本の文化に心を開けるようになったアメリカでは、魅力を感じるところが多種多様に。ウォール・ストリート・ジャーナルだけでほんの一部の例を見ても、ゆず料理、九州僻地の旅行、日本の異質な美術館などについて長文特集をここ数年掲載している。

皆さんご承知のインバウンドブームはその表れ。1990年代日本に住んでいたころ、海外から友達が来ることはほとんどなく、来日した親から「観光客で混んでいるところは避けたい」と頼まれたが、私は「日本にはそういう場所はないから、心配しなくていい」と答えた。

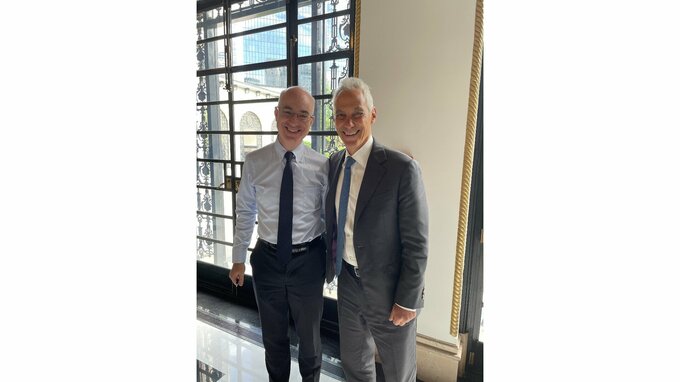

コロナ禍を除けば、2010年代後半から支局長の大きな仕事は海外から来た友達、同僚、お客さんなどをもてなすことになった。この前の年末にエール大学の同級生一家が休暇で日本に来たし、昨年、別の同級生から「高校生の息子は日本が大好きで、夏を東京で過ごしたい」と連絡があり、結局東京の大学研究室でお手伝いすることで夢が実現した。