女性が学び続け、自ら道を切り拓くことが難しかった明治の日本…。「恥を知れ」からは、女子教育の先駆者となったコタカの強い意志が垣間見えます。

コタカの生家は、移転した場所で飲食店として活用され、直筆の書などゆかりの品も並んでいます。

スタッフ

「きょうはご飯はむかごご飯です。お汁はなめことお豆腐です」

大学生

「食事とか彩りが良い。写真映えしそう」

この日は、東京の大学生が来店していました。

大学生

「授業で『恥を知れ』みたいなのをやりました」

大学生

「ぱっと見、すごい強いワードだなと思ったんですけど、結構、心に響いたというか、覚えやすい。良い言葉だなと。後世に語り継げる」

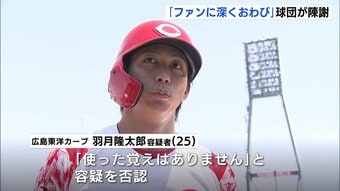

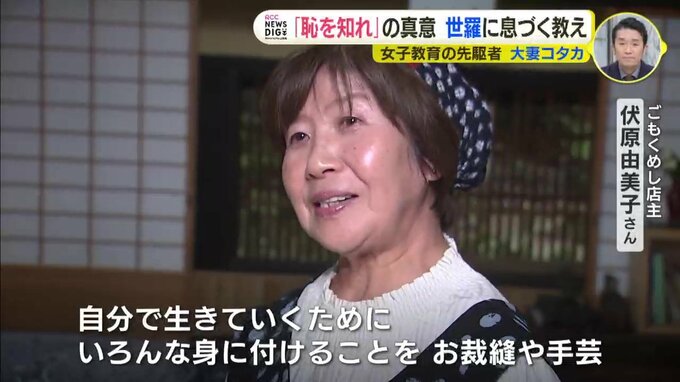

店主の伏原由美子さんです。コタカの親族と交流があったことがきっかけで、20年前に、飲食店を始めました。

伏原由美子さん

「自分で生きていくために、自分に色んな身に付けることをね、それがお裁縫であったり、手芸であったり。先生が大きくなられたこの環境というのをやっぱり、知っていただきたいな」

伏原由美子さん

「美味しいもの食べている時ってみんな嫌な顔しないですよね。その笑顔を私はもうちょっと見ていきたいな」

11月末、生家の近くにある神社で、年に一度の「大成さん祭り」がありました。大成龍神社にはコタカが祠を奉納しています。「出世の神様」ともいわれ、参拝者も増えている神社…。コタカを知る人もいました。

美術品の表装などを手がけている東洋額装の小林正明会長です。小林会長は、10代後半だったころ、叔父が営む世羅町内のパン店を訪れたコタカを、バイクで送ったことがあったといいます。

小林正明 会長

「何も覚えていないんですけどね。後ろに乗ってもらう時に、二の腕がすごく大きいなというのを子どもながらに、未だに覚えていますね」

少年時代を世羅で過ごした小林会長も、コタカの「教え」を胸に刻んでいる一人です。

小林正明会長

「(コタカの言葉に)「恥を知れ」というのがあるんですよ。昔は、こういうことをしたら家名の恥とか、村の恥とか、日本の恥とかというそれが抑止力になったり」

「抑止力」…、それは、自身を律して行動する「規範意識」という意味とも捉えられます。

小林正明会長

「大妻さんの『恥を知れ』という中に全てが包含されているような気持ちをしていますね」

コタカが残した教え、「恥を知れ」…。ふるさと世羅とゆかりのある人も、その遺志が受け継がれています。

RCCラジオでは、大妻コタカさんの生涯を綴る番組を10月から放送しています。