PR会社と「口頭契約」報酬70万円

ホラン千秋 キャスター:

となると、どういう契約だったのかなど書面に残っていれば確認できると思うんですが、これ口頭契約だと何か問題があるのか、別に口頭契約でもいいものなのか。

安野修右 日本大学法学部 専任講師:

そうですね。それ自体はあまり僕が実務に詳しくないものですから、何とも言えないところがあるんですけれども、そういうふうな形で契約を結ぶということも、選挙の流れ上の問題としてはあるのかなとは思いますね。

井上 キャスター:

これ例えば斎藤さんのおっしゃる通り、全て問題ないボランティアだったんだとすると、斎藤さん側からすると名誉毀損などで訴えてもいいような事案にも思うんですが。

安野修右 日本大学法学部 専任講師:

そうですね。その多大な被害というものを斎藤さんに対して与えているということになりますので、それに対して何かしらの措置を取るというようなことっていうのは、あってもいいのかなと感じます。

南波 キャスター:

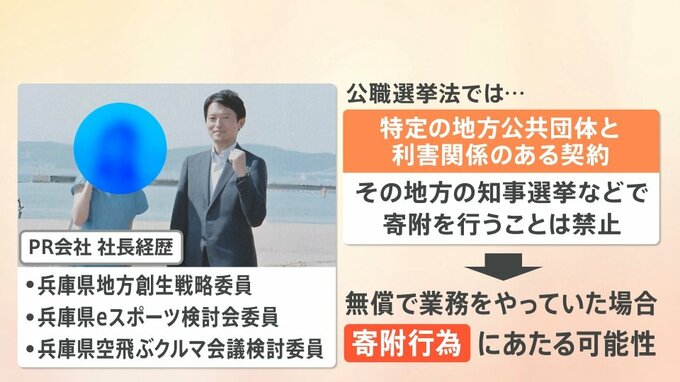

では続いて見ていきたいと思うんですが、PR会社の社長の経歴です。兵庫県の地方創生戦略委員ですとか、eスポーツの検討委員会、そして空飛ぶクルマ会議検討委員など、様々な委員なども務めているわけです。

公職選挙法では、特定の地方公共団体と利害関係のある契約を仮に結んでいたとしたら、これが結んでいると言ってるわけではなくて、仮に結んでいるとしたら、その地方の知事選挙などで寄付を行うことは禁止されています。

これがまさに無償で、もし業務をやっていた場合も、寄付行為に当たる可能性があるというわけなんですよね。PR会社の社長も仕事というふうにも言っていたわけで、それが無償であれば寄付行為に当たる可能性もある。

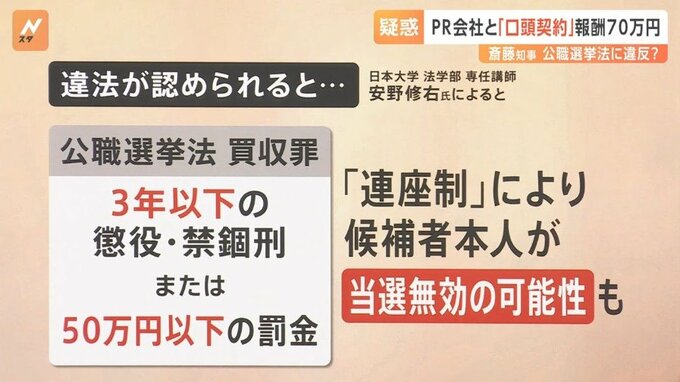

そして、違法が認められると、公職選挙法の買収罪、3年以下の懲役・禁錮刑または50万円以下の罰金が課される可能性があり、連座制によって候補者本人が当選無効の可能性もあるということです。

井上 キャスター:

法律の部分のお話になりますけど、そもそもこのグレーの部分が多くて、どうも現代のネットでの選挙活動というのを想定していないというか、公職選挙法自体が相当時代遅れだなというのも感じます。

安野修右 日本大学法学部 専任講師:

そうですね。公職選挙法は1950年に出来たものですが、基本的な枠組みは1925年にできたものをそのままほとんど踏襲しているので、内容そのものが、今の時代に見たらもう不整合極まりないものというのが多々ある、そういう規定になっているのは間違いないと思います。

ホラン キャスター:

利害関係のある契約を結んでいる会社・団体などが無償で業務をやっていた場合、寄付行為に当たる可能性は、今は報酬がなかったとしても将来的に例えば仕事を振ってもらえたりとか、そういう利益が先にあるからということなんですか?

安野修右 日本大学法学部 専任講師:

恐らく199条の話とはまた別の話だと思いますが、あくまで、ここの話に出てくるというのは当該企業ないし請負業者みたいなものが選挙に関して寄付してはいけないという規定なので、将来的な約束は関係ない。

井上 キャスター:

可能性の認定って、どうやって積み上げていくんですか?

安野修右 日本大学法学部 専任講師:

実際に契約行為を結んでいたのか、どういう業務を行っていたのかなどです。あるいは当該企業がやった活動が実際に財産上の利益を持つのか。要するに、本来報酬を支払うべき業務なのか、ということから、総合的に判断していくということになるかと思います。

ホラン キャスター:

この問題に関して、安野さんが思う一番のカギはどのポイントになりますか?

安野修右 日本大学法学部 専任講師:

221条の話に関わることだと思いますが、その当該企業がやっていたものがそもそも選挙運動性を持つのかということと、あとはその選挙運動に対する、陣営側の対価とは言っていないけれども、支払いが実際にあったのか。その2つが一番重要になるのかなと思いますね。

==========

<プロフィール>

安野修右 さん

日本大学 法学部 専任講師

公職選挙法に詳しい

選挙運動規制研究