「ハコ」を増やすのではなく選択肢を増やす

広島市は、アドバイザーによるアドバイスが、保活のサポートだけでなく、待機児童解消のカギにもなったとみています。

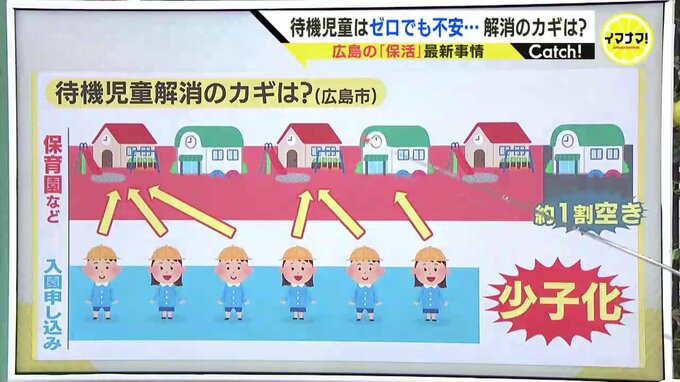

いま、広島市では入園希望児童数に対する保育園の定員が1割ほど空きがあります。少子化が進み、子どもの数が年々減っているなかで、保育園をこれ以上増やすのは得策とは言えません。そのため、「ハコ」を増やすのではなく利用者の選択肢を増やすことが待機児童解消のカギになっています。

だんだん保育園にもゆとりが出てきているのに、なぜ、保活に対する根強い不安が残っているんでしょうか?

「待機児童ゼロ」でも、実際は希望する保育園に入れなくて、やむをえず保育料の高い認可外保育園に預けたり、きょうだいが別の保育園に通うことになってしまった人がいることも事実です。さらに、この10年で子育てを巡る環境も大きく変わっています。

10年前は、男性の育休取得率は2.3%でした。これが、23年度は約30%に。また、テレワークが普及するなど職場環境も大きく変わりました。

変化が激しいぶん、数年前の情報や体験があてにならないことも多いため、そこに不安を感じる母親が多いのではないかということです。

保育サービスアドバイザーと同じような制度は、広島市以外の市町にもあるようなので、そういった制度を頼ることや、子育てに関わる家族で情報を集めたり、相談したりして、みんなで保活に取り組むことが大事なのではないでしょうか。