視覚障害者ボウリングが“ひとつの居場所”に 「社会参加のときに一つのツールとして使えるスポーツかな」

9月に行われた視覚障害者ボウリング全日本選手権。目が見えない、もしくは見えにくい選手44名が参加しました。22年前、青松さんが自ら立ち上げた大会です。

青松さん

「始めたころは無我夢中で始めたのであんまり覚えていない。だんだんこの視覚障害者のボウリングが広まってきているなと感じています」

大会では障害の程度によってクラスが分かれていて、どのピンが残っているのかなどは審判が「残っているのは3・6・10です」と、声でサポートします。それ以外は一般のボウリングと同じです。

運営を担う青松さんは、音を頼りに大会の様子を把握します。

今年で21回目を迎える大会も無事終了。大会後、青松さんは、大会に参加していた7年前に卒業した教え子のところへ。青松さんがきっかけでボウリングを始めたそうです。

――ボウリングはご自身にとって今、どんなものに?

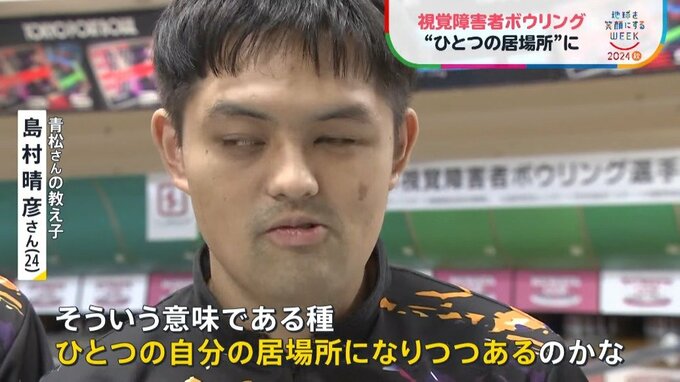

青松さんの教え子 島村晴彦さん(24)

「先生ももちろんですし、練習のチームのみんなで練習して、そこで知り合いも増えて仲良くなって、そういう意味である種ひとつの自分の居場所になりつつあるのかなと」

青松さんはボウリングの魅力についてこう話します。

青松さん

「性別とか年齢とか障害に関わらず誰でもできるスポーツですし、社会に参加していくときに一つのツールとして使えるいいスポーツかなと思っています」

そんなボウリングと出会って40年。

青松さん

「いつもドキドキするスポーツで楽しいです。いつまででも続けられると思います」

視覚障害があっても少しのサポートがあれば…スポーツだけでなく社会でも

上村彩子キャスター:

音であれだけ細かく聞き分けているのはすごいですね。

喜入友浩キャスター:

ピン1本1本の音が聞こえるともお話されていました。

大会では健常者と視覚障害者がチームを組む団体戦も行われました。その様子を見ていると同じレーンで、同じボールで、同じピンに向かって投げる。何か違いがあるとすれば、声や手すりがあるだけ。

上村キャスター:

視覚障害がある方でも、手すりなど少しのサポートがあればいろんなスポーツに挑戦できるのだと感じました。

喜入キャスター:

それはスポーツに限った話ではなく社会の中でも応用できる、非常に可能性を感じる取材でした。

<制作スタッフ>

カメラ 小野山寛之

VE 山西夏樹

協力 吉田海七

編集 市嶋洸太郎

企画・取材・構成 喜入友浩(TBSアナウンサー)