今、中国に暮らす日本人は、10万7000人あまり。常に対日感情が良好とは言えない中国で、彼らはどんな思いで日本と中国を見ているのでしょうか?

2022年は日中国交正常化50年。JNN北京支局、上海支局の記者が聞いた「私が中国で暮らすわけ」。そして「私が思い描く日中のこれから」。

■「40周年の時と何も変わっていなくて愕然としています」

こう話すのは、中国で起業している安田玲美(やすだなるみ)さん(50)です。

国交正常化40周年を迎えた2012年は新年早々、AKB48のメンバーが北京を訪れイベントに参加するなど友好ムードが高まっていました。しかし、9月に日本政府による尖閣国有化に中国政府が猛反発。記念イベントがことごとく中止となりました。日中双方の関係者の間には、落胆が広がったといいます。

10年経った今の日中両国の関係は、‟戦後最悪”と言われた当時とは異なります。

しかし、2022年も政治の影響で記念イベントの実施が思うようにいっていない状況に、安田さんは「何も変わっていない」と感じるといいます。

■「状況を変えたい」中国で若者交流の組織立ち上げ…

日中の相互理解や共同事業を進めることができる人材育成を目指したもので、日中の若者と中国で活躍する社会人がお互いに夢を語り合い交流する場などを作ってきました。

しかし、この10年を「自分は正直何も変えられなかった」と振り返ります。

■25年前に中国で起業 ‟休業”迫られるも…

安田さんが中国に関心を持ち始めたきっかけは幼少期にさかのぼります。

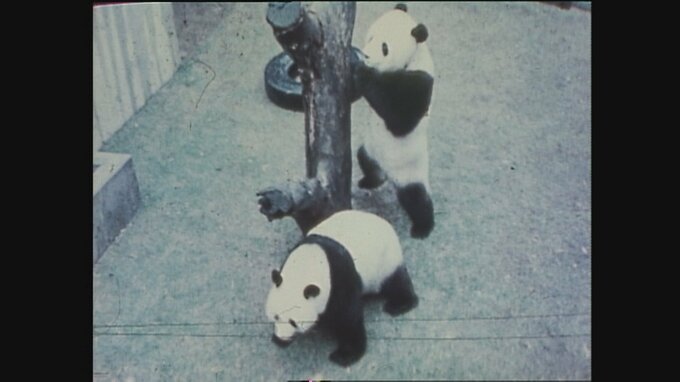

日中国交正常化が実現した1972年、安田さんは生まれました。パンダが好きで、小さい頃はよく上野動物園へカンカンとランランを見に行ったといいます。

中国語の通訳になりたいという夢を抱き、大学卒業と同時に北京に留学。その後、知り合ったデザイン事務所の社長の誘いを受けて25年前の1997年、中国で起業しました。日本でデザインした舞台衣装を一点一点中国の職人に作ってもらう事業です。

しかし、景気の悪化を受け、日本からの注文は減少。飲食店で兼業をしながら事業を続けてきましたが、4年後に休業を迫られることになりました。

中国での身の振り方を考え直そうとしていたその時、手を差し伸べてくれたのは中国社会科学院メディア研究所の当時の調査センター長でした。日本の政府機関やメディア関係から依頼される調査研究の仕事を手伝うことになりました。

安田さんにとってタイミングが良かったのは、2001年に中国がWTO=世界貿易機関に加盟したことでした。加盟を機に日本企業が次々と中国に進出するようになり、市場調査の需要が急激に増えたのです。

そこで、2002年、安田さんは調査会社を立ち上げ、その後も日本企業のニーズに合わせてコンサルティング会社やPR会社を次々と立ち上げていきました。そして、休業していた舞台衣装製作事業も2002年からバレエシューズ製作事業として再開することができました。

安田さんが中国に来て以降、日中関係が悪化することは度々ありましたが、安田さん個人が中国人から嫌な思いをさせられることはなかったといいます。

ただ、ビジネスの上では、新しく開店した店舗のイベントが中止になるなど影響を度々受けてきました。また、日本の企業を特集したテレビ番組を中国で放送するというプロジェクトを立ち上げた際にも、日本の政治家が靖国神社を突如参拝したことで放送が白紙になるという辛い経験もしました。

■“大きな溝”埋めるためにも「日中間人材の結集を」

こうした中、日中関係において安田さんが大きな危機感を抱いたのは、日本政府による尖閣国有化により、反日デモが起きた2012年以降だったといいます。その間に感じたことを安田さんはこう話します。

「2012年の2年後から、日本を訪れる中国人がどんどん増えましたが、その一方で 日本から中国への留学生などは減ったように感じました。自分の目で中国を見たことが無いのに、間違った中国のイメージを持つ日本人が増え、その間にも中国は大きく変わっていっていきました。中国に対する日本の認識と実態との間に大きな溝が生まれ始めていると感じました」

そうした溝を埋めるためにも、安田さんは自身が立ち上げた「日中未来ラボ」で中国に来る日本人留学生と中国で活躍する社会人の交流の場を設けてきました。

その後、新型コロナの感染拡大により、日本人留学生が中国からいなくなり、活動を中断せざるを得なかった時期も有りました。しかし、いまはオンラインでの活動を再開。日本語を話せる中国人も招いて取り組みの活性化を図っています。

今年迎えた国交正常化50周年の雰囲気は、安田さんが10年前に思い描いたものではありません。それでも、安田さんは日中の未来に希望を持っています。今後の夢をこう話してくれました。

「日中関係がどうであろうと、日本と中国両方に何らかの形で関係したことがある‟日中間人材”は確実に増えています。しかし、そうした人たちの中に日中間で活躍している人たちは意外に少ない。少しでも多くの“日中間人材”が、政治に左右されることなく、もっと日中間のあらゆる分野で活躍でき、互いにつながれるような場を作り出したいです」

■取材後記

今の日本では、中国との対話や交流自体を批判する声もありますが、それは「思考停止」に他なりません。日中関係が対立や競合だけの状態に陥らないためにも、安田さんのような取り組みは今後より重要性を増すはずだと、安田さんの話を聞いて感じます。

JNN北京支局 松井智史