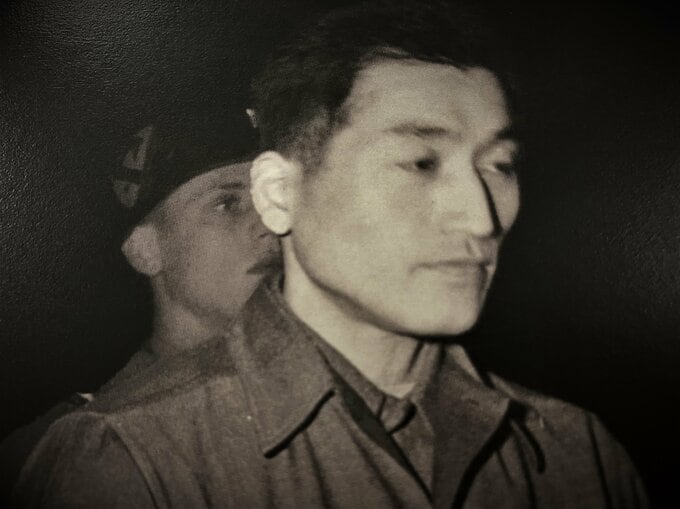

スガモプリズン最後の処刑となった石垣島事件の7人。その一人、幕田稔大尉は1950年4月6日深夜(日付を越えた7日午前0時半)の死刑執行を前に、遺書を書いていた。山形県出身の31歳、独身。海軍の特攻、震洋隊の隊長として1945年4月に石垣島に居合わせたことが、幕田大尉の運命を分けた。故郷には、老いた母と弟、妹たちがいた。スガモプリズンにとらわれて3年余り。執行までの人生の残り十数時間に記したのはー。

◆天皇も人民も頼りとしては居られず

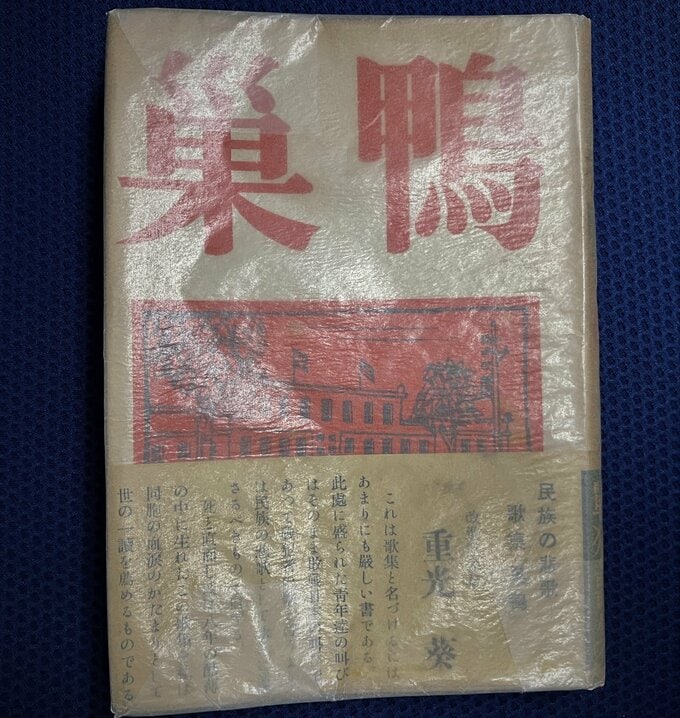

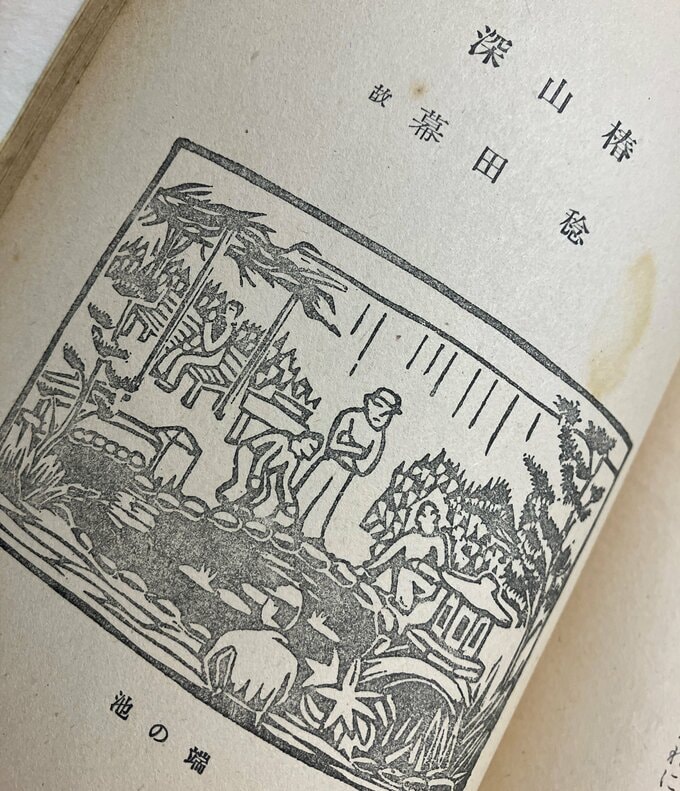

幕田稔は死刑執行の前夜、目覚めたときに年老いた母との面会を思い浮かべて書いた短歌を遺書に書き留めているが、1953年に巣鴨短歌会から出版された「歌集巣鴨」には、「深山椿(みやまつばき)」と題して項目をたて、故・幕田稔の歌として20首が掲載されている。

天皇も人民も頼りとしては居られず孤独を生きしこの二年半

岩蔭の深山椿(みやまつばき)が幽けくも地に落つるごと吾は死なむか

◆人生は量にあらず、質にあり

1948年3月16日の判決から2年あまりを死刑囚として過ごし、いよいよ今夜、執行を迎える幕田は、弟や妹へ人生訓を書き遺している。

<幕田稔の遺書(昨日今日の日記)>※現代風に書き換えた箇所あり

「人生は量にあらず、質にあり」です。百歳生きても夢を生きた様にはかない人生を終る人もあり、道元禅師の言われている様に「七歳の龍女」といえども、道を得た者は千年万年どころか永遠の生命を得られるのです。人の話を鵜呑みにしないで、よく自分の理性に問いただし、自分で納得のゆくまで考える習慣をつけなさい。

「道は難しいものではなく」「近きにあり」日々の平凡な生活の中にあるのです。ただ本人が本当に命までも投げすてる覚悟で全身の注意を集中し、平凡な生活の中に深く喰い込む爪がかりを発見出来るか出来ないかの話です。難しい難語や言葉の中に血の通った生命ある仏の教えはありません。日常の生活にある事をくれぐれも注意して下さい。

どんなつまらない事でも自分の全霊を打ち込んで一生懸命やる事です。遊ぶもよし、本を読むのも結構ですが、一日一度は自分自身で真剣に物事を考えてみる事です。やがて届くだろうと思いますが、私の日記を参考に読んでもよいと思います。ときどきぼんやりしてつまらない事など沢山暇にまかせて書きましたが、一つぐらい御参考になる事もあると思います。