「庶民の夢」あっという間に高額化

その後、戦後の復興にともない、当せん金は高騰の一途をたどります。

昭和22年には、はやくも特等賞金100万円が登場しました。

当時の価格を言えば、庶民には到底手の届かない乗用車が20万円、東京の人気住宅地・吉祥寺の150坪豪邸が50万円の時代です。まさに「当たったらどうしよう?」だったわけです。

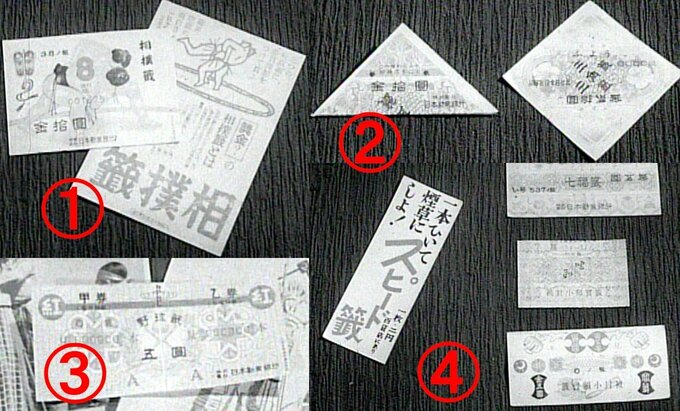

また、1950年前後には、宝くじは国民的な娯楽として定着し、様々な種類の宝くじが登場しました。その場で当たりくじが分かる「三角くじ」「スピードくじ」など、現代のスクラッチくじを彷彿とさせるものもありますね。

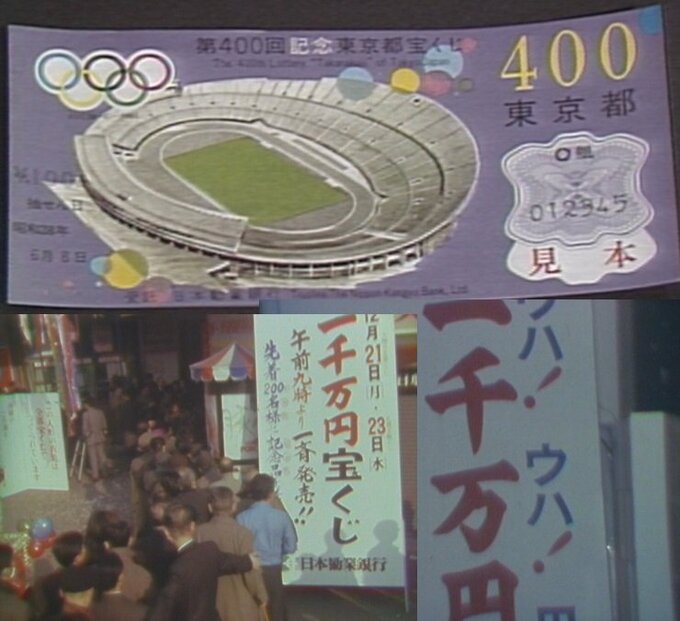

高度成長とともに行列化

宝くじが今のような形に発展するキッカケとなったのは「全国自治宝くじ」です。これによって都道府県ごとに宝くじの収益を地方自治体に配分する仕組みが整えられ、宝くじは地方財政を支える重要な収入源となりました。また東京五輪や大阪万博など、国家的行事があるたびに宝くじはその名を冠して発行されました。

1等賞金が1000万円になったのが1968年。

「ウハウハ」の立て看板前に、人びとは徹夜して並んで買いました。