不審者が近づいてきたらどうすれば?小学校の安全教室を取材

そんな中、広がりを見せているのが小学校での安全教室の授業!

地元のボランティア団体が小学1年生に教えるのは、

イギリス、台湾、韓国、など外国でも取り入れられている最先端のプログラム。

子供の安全対策についての研究を行っている「株式会社ステップ総合研究所」が

省庁・警察と協力して作りあげました。

不審者を見極める方法や大声の出し方を学ぶ子ども達。

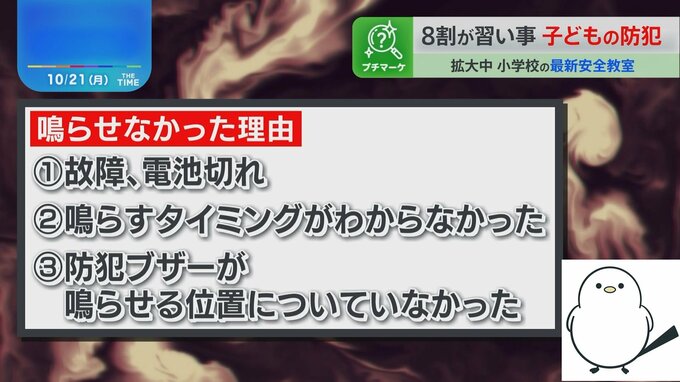

しかし、防犯ブザーを鳴らす練習を行うと、ヒモを引っ張ったのに、音が鳴らない子どもが。

講師「こども応援団・結」木下史江さん:

「今みたく、電池って切れちゃうから」

「いざというとき鳴るように、しっかりとおうちの人と確かめてね」

なんと電池切れ。実は防犯ブザーの中には3か月から半年に一度、電池の交換をした方が良いタイプがあるんです。

他にも、「鳴らすタイミングがわからなかった」「防犯ブザーが鳴らせる位置についていなかった」など様々な理由で防犯ブザーが鳴らないケースがあります。

安全教室では、いざというときに防犯ブザーをならすことが出来るよう、

子ども達と保護者に細かく指導します。

例えば防犯ブザーを付ける位置はランドセルの横側ではなく、前にある肩紐が最適。

子どもが引っ張りやすいよう、紐を腰の高さにしておくことも大事なポイントです。

さらに防犯ブザーを鳴らしても不審者が諦めず、腕を掴んで来た場合の対処法も指導。

まずは自分の腕を勢いよく振って、ふりほどく練習。

それでも不審者が離さない場合は、お尻を床につけて、両足をバタバタと勢いよく前に突き出します。

一見すると遊んでいるような動きですが、不審者のスネを勢いよく蹴る練習で、

実際に、この練習をした小学1年生が不審者から逃げることが出来たといいます。

そして、ふりほどくことが出来た時のために必要なのが、20メートルダッシュ。

講師「こども応援団・結」木下史江さん:

「もうこの子追いかけるの無理かも警察に捕まりたくないなって

諦めてしまう距離が大体20メートル」

45分間の安全教室を終えた子ども達は、学んだ方法を番組スタッフ相手にすぐに実践。

実際に体を動かすことで、しっかりと身についていました。

(THE TIME,2024年10月21日放送より)