スムーズな避難のポイントは「現場スタッフの訓練」

では、浸水を免れたとして避難はスムーズに進むのでしょうか?夢洲へのアクセスは「夢舞大橋」「夢咲トンネル」「大阪メトロ」の3ルート。そのうち鉄道は、1日あたり最大22万7000人見込まれている来場者輸送の半分以上を担うとされています。

2018年の大阪北部地震では、関西の鉄道網はほぼ停止。駅には人があふれ、車両に閉じ込められた人が次々と助け出されました。南海トラフ巨大地震などが起きた場合も、一定期間運休や通行止めとなり、孤立は避けられないとみられます。

協会は、会場に取り残される人は最大15万人と試算。一時滞在施設として、パビリオンや大屋根リングなども活用することにしています。また、15万人が最長3日間過ごせるよう、90万食分の備蓄を確保し会場内に保管する計画が決まっています。

一方、現在急いで進められているのが、対岸にある舞洲や咲洲での一時滞在施設の確保です。複合施設ATCは今年9月、万博の帰宅困難者を正式に受け入れることが決まりました。

(ATCの担当者 福井崇之さん)「万博の帰宅困難者を受け入れたいなと。300人くらい、この会場だけでいけると思う」

今後、ATC以外の施設の確保に向けても協力を働きかけていく予定です。

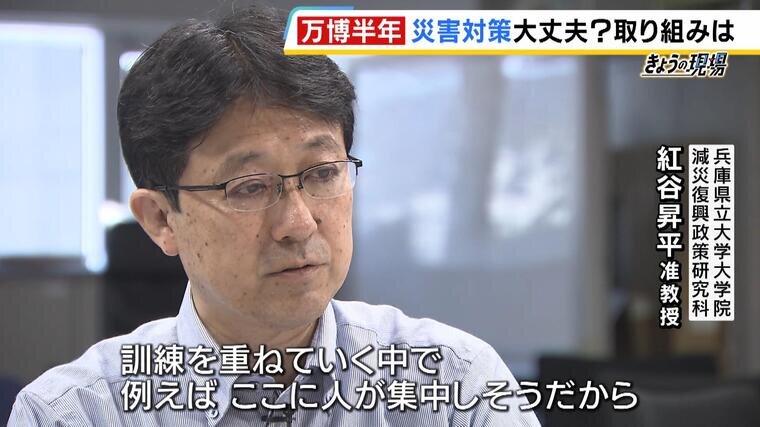

ただ、会場で最も重要な避難誘導を主に担うのは、パビリオンなどにいる現場スタッフ。兵庫県立大学大学院の紅谷昇平准教授は、「安全」を確保するためには訓練が不可欠だと指摘します。

(兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 紅谷昇平准教授)「訓練を重ねていく中で、例えば『ここに人が集中しそうだから案内を分けよう』とかが見えてくる。(Qパビリオン建設の遅れは影響する?)決してプラスではないですね。案内や防災誘導など、いろんな面で準備期間は短くなるので」

協会の事務方トップも「安全安心」な万博に向け、今後、スタッフの教育や訓練に力を入れたいと話します。

(博覧会協会 石毛博行事務総長)「実際に災害が起こった時に、どうスムーズに対処できるかというトレーニングをしていく必要があると思っています」