石破新政権 波乱の幕開け 所信表明演説で経済政策は…

石破政権が発足し、10月4日に総理の所信表明演説が行われ、「デフレ脱却を最優先」「物価上昇を上回る賃金上昇を定着」「最低賃金を2020年代に全国平均1500円」「低所得者世帯への支援」「原子力発電の利活用」「地方創生交付金を当初予算ベースで倍増」などを訴えた。

――岸田政権の継承的なものが多い?

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

これだけみると、石破氏は確固たる経済政策に対する思想や考えがちょっとないと思わざるを得ない。ちぐはぐな印象を持つ。

そして日銀の追加利上げを巡って驚きの発言があった。まず就任した10月1日。石破総理は、「金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべきもの」と発言した。しかし翌日には株価の下落を受けてか「個人的には現在追加の利上げをするような環境にはない」と発言。この発言により一気に円安が進んだ。そして翌3日には改めて「引き続き政府としては日銀と密接に連携し、政策運営に万全を期したい」と慎重な発言となった。

――2日の発言は「追加利上げは認めない」という宣言に等しい。翌日釈明に追い込まれた。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

これを首相が言ってしまうのはまずい。この辺の感覚がすごい弱い方。当然日銀総裁と話したときに首相がこういうことを言うべきではない。確固たる方向性や、そういったものが弱い方。

――会談で何があったかを喋るのは日銀総裁だけで、首相には喋らせない。石破政権のガバナンスや官邸の体制も問題だと思う。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

結構難しいところで、緩やかに何とか円安を是正したいという状況なので、こういう軽率な発言は、慎重にしてほしい。

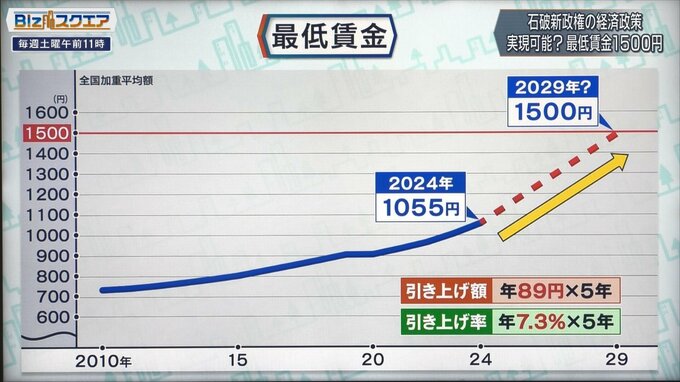

そうした中で、唯一と言っていい具体的な政策が「最低賃金1500円を2020年代中に」ということだ。2020年代のうちに最低賃金の全国平均を1500円に引き上げるためには、毎年「89円」の賃上げを「5年間」続ける必要がある。2024年度の引き上げ額の全国平均が「51円」で、過去最大の引き上げ額だった徳島県でも84円だった。

――岸田政権は「2030年代半ば」と言っていた。仮に2035年とすると、毎年3%ちょっとずつぐらいの引き上げ率でいけるが、2029年に前倒しすると定額で切って毎年89円。率でいうと7.3%、先週はサントリーが、3年連続で7%の賃上げをすると発表、全ての企業がサントリー並みの賃上げを毎年しなければ駄目だということで、かなり難しい。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

はっきり言うと現実には不可能。サントリーだからできる。日本は中小企業が中心の国。中小企業の人々はものすごい苦しい、ギリギリの中で経営している。そこで人件費を毎年7%上げるというのは、当然難しい、不可能に近い。

――賃金を上げるためには、企業が自分から進んで賃上げをするようになっていくということだと思うが、そのためには何が必要なのか。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

非常に重要なポイントで、アベノミクスのときも「第一の矢」「第2の矢」と、金融政策・財政政策をやるが、やはりポイントは「第3の矢」の構造改革。ただこの構造改革はリストラして失業者を増やすとかではなく、従業員も自由に賃金が高い会社、働きたい会社を選べるような仕組みにして、選ばれる会社になるために会社経営側が努力をするという「好循環」をつくっていくことが一番重要だが、ここができていない。例えば、日本はまだ「メンバーシップ型雇用=終身雇用」で特定の会社に所属することが前提だがまずはこれを「ジョブ型雇用」に変えていき、「自分の仕事は、何をする仕事なのか」ということに合わせていくのが重要。そうすると、自分の仕事がはっきりするから、自分の市場価値がわかるようになる。例えば「自分がこの会社に働いていて、あっちの会社に行った方が実は高いお給料もらえる」ということがわかってくる。だったら転職すればいい。逆に「自分の市場価値はあんまり高くない」ということがわかったら「リスキリング」して「一生懸命努力しよう」というインセンティブが生まれるが、まだ日本にはこれがない。

多くの人が自分の市場価値を知らない。その状態で解雇規制だけ緩和しても社会不安を煽るだけだ。

――労働者の側が自分で自発的に動くことも大事だが、同じ業界の中にすごく成功して高い給料を払ってる会社が存在しないと、人々は移ろうと思わない。つまり、そういう変わった会社を作っていくということが大事か。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

雇用の流動化の一方でもう一つ重要なのは経営改革。日本の大手上場企業の最大の課題が「社長の任期が決まっている」こと。社長の任期が2年2期とか3年2期(4年~6年)。会社経営は変革するときにものすごい時間がかかる。他社とは違う独自の戦略を取って価値を上げていくことが何より重要だが、下手すると10年以上かかる。そのぐらい時間をかけて会社というものを改革するべき。ところがなぜか会社というものは経営者に謎の任期がある。そもそも経営者は1年任期。毎年株主総会ではかられて、能力がない人は1年でもクビになり、今年は改革できそうだと思ったら10年でも20年もやってもらえばいい。「コーポレートガバナンスの改革」ということが最近、日本でようやく進んできたが、まだまだ足りない。つまり社外取締役の仕事は一言でいうと、能力がない、差別化できない社長をクビにして、それができる社長を連れてきて、長期で経営をしてもらうこと。その辺が日本はまだ道半ばだ。

――ガバナンス改革も今は株価の視点で見られることが多いが、従業員の給料を上げていけない会社はガバナンス改革で変えていく発想になっていかないと駄目か。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

日本の会社がなぜ今、上場企業株価が「PBR(株価純資産倍率)1倍以下」かというと、実は利益率はだんだん上がってきている。しかし株主還元したり、コストカットでやっているだけで、「中長期的にこの会社をどういう未来に向かって、どういうユニークな戦略で変革させるか」というところが市場に見えてないので株価が低い。だからそちら(中長期的な変革)をやっていくのが本命だ。

――「好循環」のためにマクロ政策がどうあるべきだという議論も大事だが、個々の企業をどうやって成長させていくかにもっと目を向けるときかもしれない。

(BS-TBS『Bizスクエア』 10月5日放送より)