1990年の噴火当初、火山学者は「約200年ぶりの噴火」と表現していましたが、現在では「雲仙火山で4000年ぶりに起きた造山活動」と言われています。つまり、江戸時代の噴火は「平成の噴火の“前兆”にすぎなかった」と見なされるようになったのです。

◆「予測困難」でも許されぬ「想定外」

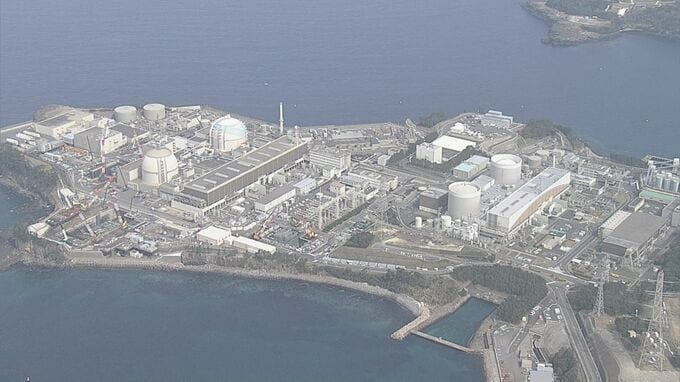

九州電力は2015年度以降、阿蘇カルデラでの巨大噴火の兆候を事前にとらえようと、地殻変動や地震活動のモニタリング調査を始めています。昨年度は「活動状況に変化はない」という結果でした。変化が確認されれば、「原子炉の停止や燃料の搬出などの計画を適切に策定した上で、対応を実施する」としています。

九電は玄海原発内に、使用済み核燃料の新たな保管先「乾式貯蔵施設」の建設を計画しています。冷却に電気や水を必要とせず、建屋内を流れる自然の空気によって冷却する仕組みです。給気口から施設内に火山灰が入り込まないよう、九電は「給気口をフードで覆い、降下してくる火山灰などが直接侵入しがたいような構造とする。火山灰などで乾式貯蔵施設の冷却ができなくなることはないと考えている」と説明します。

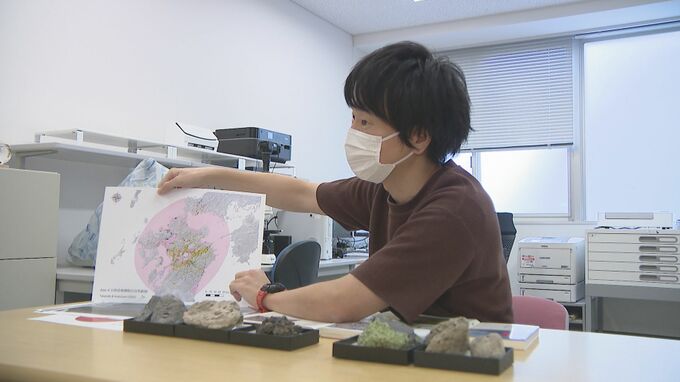

最新の火山学は、破局的な噴火を予測することができるのか――。

福岡大学理学部の三好雅也教授は「地下水の温度が上がってきたりするので、火山噴火の兆候自体は捉えることができます。でも、それが小規模な噴火なのか、大規模なのかは判断できない」と説明します。そして「9万年前と全く同じ噴火を想定すれば、原発へ到達する可能性はあります。しかし、その時は原発どころではないという話にもなる」と話しました。

東日本大震災の大津波で、東京電力福島第一原子力発電所が電源を喪失し、メルトダウンを起こしたのは11年前のこと。今年、ウクライナで原子力発電所がロシア軍に占拠され、万一の際には原発が大きな危険性をはらむことを、世界は再び認識しました。

2011年の福島第一原発事故で、政府や東電は「津波の規模は想定外だった」と釈明しましたが、甚大な被害を考えれば、原発に「万が一」や「想定外」は通用しません。世界有数の火山国である以上、原発事故への備えは真剣に考えておく必要があります。