東京・上野の国立科学博物館に、番組「世界遺産」のロケで久しぶりに行きました。

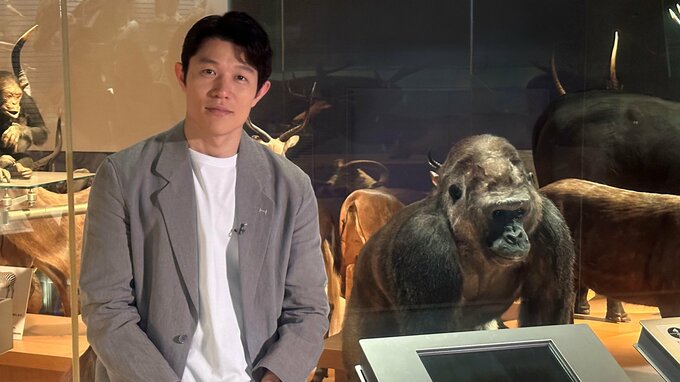

番組ナビゲーターの鈴木亮平さんが自ら発案した「巨大哺乳類のナゾに迫る」という企画のためです。国立科学博物館、通称「科博」にはさまざまな巨大な哺乳類の標本があり、それらを解剖学の権威である東大の遠藤秀紀教授に案内してもらい、関連する世界遺産の映像を織り交ぜて生命の進化をたどる…というスペシャルな企画です。

“異様” 絶滅した動物は恐竜と間違えるほどの巨大さ

今は絶滅してしまった全長6メートルもあるナマケモノの仲間(現在のナマケモノは70センチくらい)。やはり絶滅してしまった、体重がアフリカゾウの3倍もあった草食動物パラケラテリウム。

今回はパラケラテリウムの全身の骨格標本を撮影したのですが、背の高い鈴木さんと比べても異様な大きさで、知らずに見ると恐竜と間違えるほどの巨大さです。

シロナガスクジラの展示など 国立科学博物館は“ワンダーランド”

さらに国立科学博物館の屋外には、体長30メートルもあるシロナガスクジラの実物大模型も展示されています。このシロナガスクジラがやってくるのがメキシコの世界遺産「カリフォルニア湾」。1000キロもある細長い湾には、さまざまなクジラがやってきて穏やかな内海で繁殖と子育てをしています。

番組では、まだうまく泳げない子どものクジラを、母クジラが下から背中で支えて泳ぎ方を教えているところを撮影したこともあります。

実は、国立科学博物館の屋外のクジラ展示は今のシロナガスクジラで3代目。私が小学生だった頃は、初代のナガスクジラの全身の骨格標本が展示されていて、初めて見た巨大な骨の集合体は衝撃的でした。当時の国立科学博物館は子供心にまさにワンダーランドで、正面の階段を登って入場口(現在は違う場所に移っています)から入るときには毎回心が躍るようでした。