1950年4月5日。戦時中、沖縄県石垣島で米軍機搭乗員3人が処刑された石垣島事件で、7人の死刑執行が決まった。1人目を斬首した海軍の特攻・震洋隊の隊長、幕田稔大尉は、死刑囚の棟から別の棟へ移されたあと、便箋に鉛筆で、処刑を目前にした心境を書き始めた。いつもと変わらない表情で、仲間たちに別れの挨拶をしていた幕田大尉。その心の内はー。

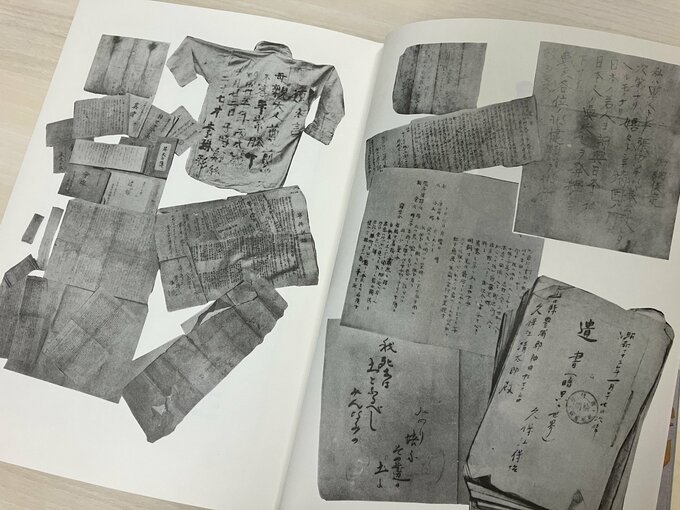

◆700人分の遺稿を集めた「世紀の遺書」

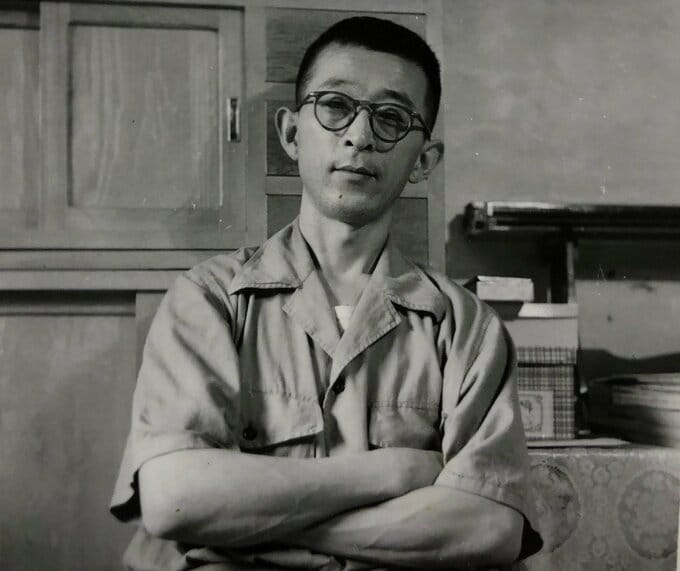

石垣島事件の7人が死刑囚の棟から連れ出される場面を日記に残していた冬至堅太郎。その3ヶ月後、冬至は死刑から終身刑に減刑された。冬至が発起人となり、編纂会のメンバーとして作業にあたった「世紀の遺書」(巣鴨遺書編纂会)は、1953年に刊行された。

A級戦犯はスガモプリズンで7人に死刑が執行されたが、捕虜虐待など「通例の戦争犯罪」に問われたBC級戦犯は、7カ国49法廷で裁かれ、920人に死刑が執行された。

スガモプリズンには、アジア太平洋で刑死した戦犯たちの遺書が集まってきたという。遺書だけでなく日記などの遺稿も合わせて、約700人分が収められた「世紀の遺書」は、火野葦平によれば「日本人必読の本」だという。

◆「あとは頼むぞ」刊行の動機はこの一言

冬至堅太郎は、とにかく表に出ない人で、編纂作業の中心となった遺書編纂会の会員数名の名前も本には記していない。「遺書遺稿の浄写その他、直接間接の協力者は数えきれない」からだという。「巣鴨人全体の力によって此の書は編纂されたのだから、編纂会員個人の名は此書に留めないことにした」ということである。

「世紀の遺書」に添えられた冊子の余録には、こう書かれている。

(「世紀の遺書」余録)

「あとを頼むぞ」と云って刑場に連れ去られた友人たちの最後の声はいまだに私達の耳底に残っている。”世紀の遺書”刊行の動機は実にこの一言にあったとも云えよう。

この友人たちの中には、もちろん幕田稔大尉も入っている。「世紀の遺書」に掲載された幕田大尉の遺書を紹介する。