“京都らしさ”の木造家屋がリスク「住宅が密集する街の構造が延焼に拍車をかける」

なぜ、これほど大きな被害が予測されているのでしょうか。防災学の専門家である牧紀男教授は、京都の街並みにその理由があるといいます。

(京都大学防災研究所・牧紀男教授)「“京都らしい景色”でもあるのですが、やはり地震のときには火がどんどんと次に移って止まらない」

牧教授がリスクとして指摘するのは町家などの木造家屋です。“京都らしさ”の象徴とも言えますが、大地震が起きれば火災が広がる恐れがあります。さらに…

(牧紀男教授)「火災は広い大きな通りにいくと。それから先には飛び越えていかないんです、燃えるものがなくなるので。この道を見ていただくと約3mで、ここの木造住宅で火災が起きると、向かい側の家にも広がっていってしまう」

住宅が密集する街の構造が延焼に拍車をかけるといい、府の被害想定でも焼失する建物の数は最大2万3500棟にのぼるとされています。火災による被害を拡大させる要因は他にもあります。牧教授と街を歩いていくと…

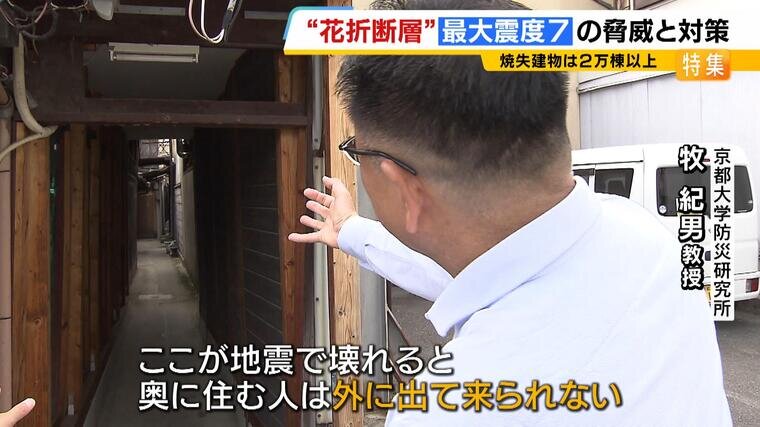

(牧紀男教授)「家の入り口みたいですね、たぶん路地ですね。ここが地震で壊れてしまうと、この奥に住む人は外に出て来られない

京都でよく見られる家と家の間を通る小さな路地。幅は1mほどで進んでいくと複数の住宅が軒を連ねています。こうした路地は「袋路」と呼ばれ、奥は行き止まりになっていて火災の際に逃げ遅れが発生しやすいといいます。

(牧紀男教授)「火災が迫ってくると、建物は大丈夫でも出口が塞がれてしまって、逃げられなくて命を落とすと。それが大変心配だなと」