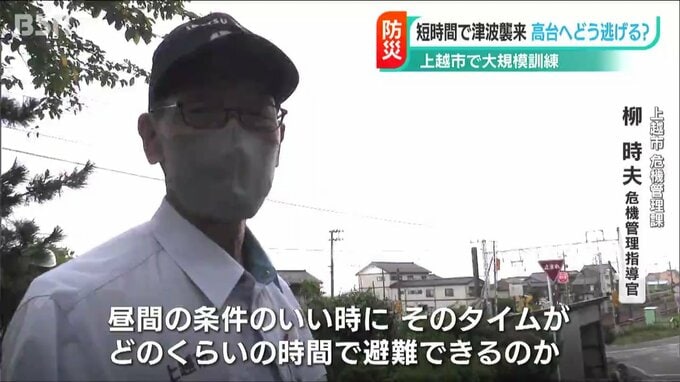

たった5分程度で皆が高台に避難できるのか?

【上越市危機管理課 柳時夫危機管理指導官】「まずはハザードマップに書かれている津波の到達時間。その時間を1つの目安として、昼間の条件のいい時で実際どれくらいの時間で避難できるのか…」

訓練は、上越沖を震源とする地震が発生し上越市で震度6強を観測。上中下越に「津波警報」が発表された想定です。

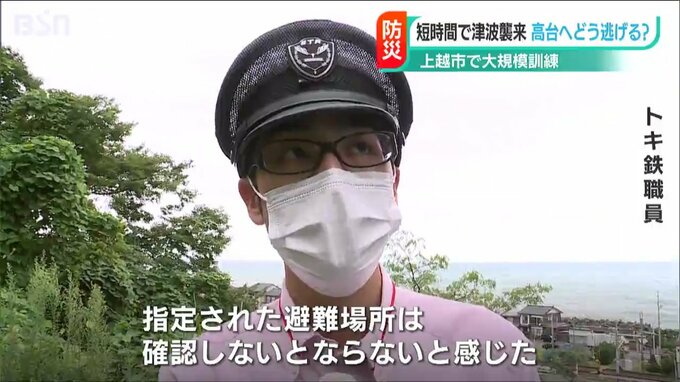

訓練には、上越市内を走る「えちごトキめき鉄道」も臨時列車を使って参加。地震発生を受けて列車が緊急停止し、駅員が乗客を高台に避難させました。

【えちごトキめき鉄道職員】「改めて津波がいつ襲ってくるかわからないので、指定された避難場所は確認しなければならないと感じた」

2時間に渡る大規模な訓練―。無事に終わった一方で、課題も見えてきました。

まずは高台への避難です。坂道が急で、高齢者や要支援者らは津波が到達するとされる5分から10分の間にどう避難するかのか。

【住民】

「特に家から出られない人は心配。うちの町内にも結構いるそういう人達が大変」

「今は私たちもいいけど、この先、年をとるとどうなるか。体が動かなくなるとどうなるか」

また、沿岸部に住む人たちが高台に避難する際、どうしても線路を越えていかなければなりません。線路沿いには安全を確保するため柵が設置されています。緊急時に備え柵が開く場所もありますが、一体どのタイミングで誰がこのカギを開けるのか…。

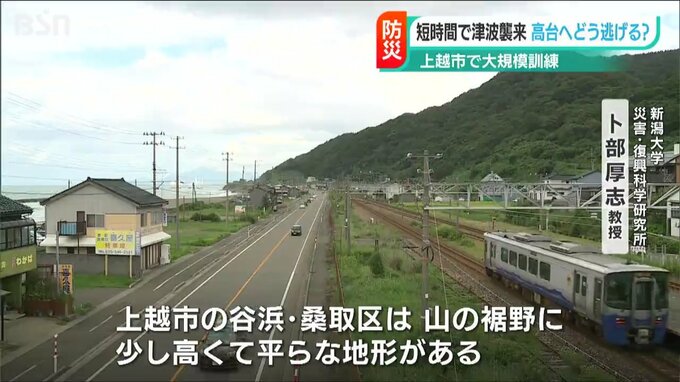

こうした課題について卜部教授は、鉄道事業社などの理解は必要としながらも解決策はあるとアドバイスしています。

【新潟大学 災害・復興科学研究所 卜部厚志教授】「道路管理者や鉄道管理者は踏切の数を減らしたい。その解決策として、非常時だけ使える扉の設置も有効。谷浜・桑取区には、山の裾野に少し高くて平らな地形があるので、そこに少しだけ手を加えて登りやすいように階段や手すりをつけるなどの工夫ができる」

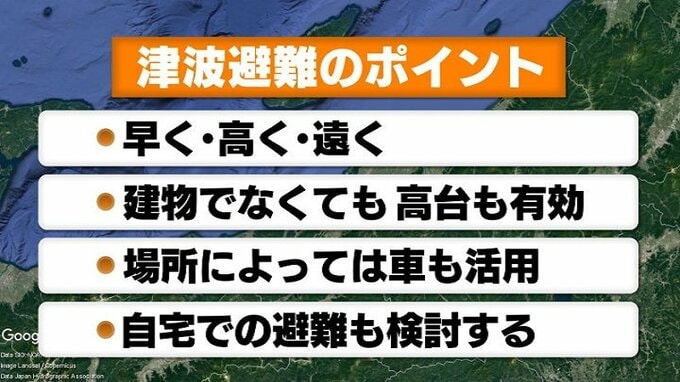

日本海に面する新潟県では、大きな地震がくると「早い時間で津波が来る」ということを頭におき、避難すべき高台や建物がどこにあるかを日常的に確認しておくことが「命を守る」ことに繋がります。

今回取材した上越市の防災訓練では、みなさんが「どこに避難すべきかをしっかり把握している」のが印象的でした。

_________________

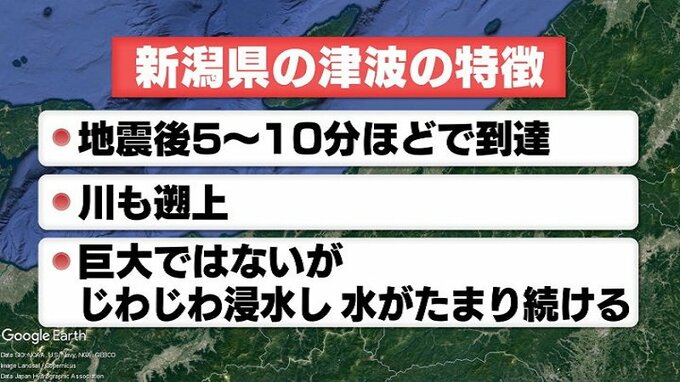

【新潟県で想定される津波の特徴】

(1)地震後5~10分程度で津波が来る。

(2)津波は川も遡上する。

(3)じわじわ浸水し、水がたまり続ける。

【避難方法】

(1)大きな揺れを感じたらまずは逃げる!

情報を待っているとあっという間に5分たつ。

(2)建物の少ない地域では、近くの高台への避難

(3)場所によっては車の活用や自宅での避難も検討