9月1日の「防災の日」を目前に控えた8月28日、上越市で行政や住民らが参加した大規模な訓練が行われました。日本海側で発生する津波の特徴を想定したものです。訓練で得られた教訓と課題を取材しました。

避難指定場所も津波で浸水することがわかった!

上越市では、去年2月に津波の新たなハザードマップを作りました。2011年に起きた東日本大震災の後に新潟県の津波浸水想定が見直され、各自治体に示されたこを受けて作成されたものです。

今回の訓練は、その新たなハザードマップを使って初めてとなる訓練で、警察や消防をはじめとして、鉄道会社や住民らが参加する大規模なものになりました。

【上越市危機管理課 柳時夫危機管理指導官】「5分10分程度の中でどれだけ逃げられるか、そういう所を住民にも体験してもらい、問題点を明らかにして今後の訓練に生かしてもらいたい」

訓練の舞台となるのは谷浜・桑取区です。この地域一体は海のすぐそばに住宅地があり、国道、鉄道、そして山側にも宅地が広がっています。谷浜・桑取区にある長浜には、120世帯342人が暮らしています。

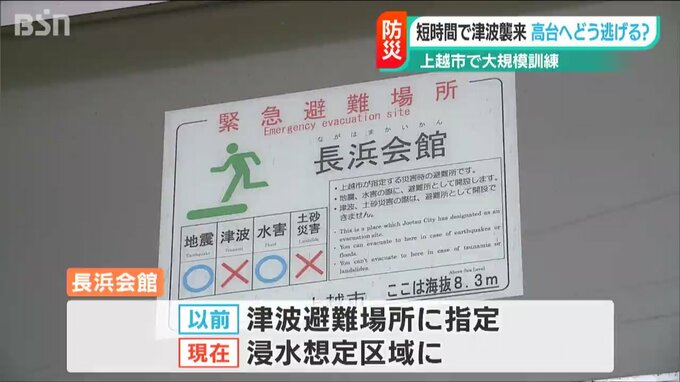

長浜町内では、これまで海からおよそ200メートル離れた長浜会館が避難場所として指定されていました。しかし去年作り直されたハザードマップでは、この会館も浸水すると想定されました。

【長浜町内 坪田剛会長】「じゃあ、俺らどこに行けばいいのかってなっちゃう。人を助けるまでいければ一番いいですけど、まずは自分の命を大事にして、それから様子を見てまた改めて動く」

さらに長浜町内は、沿岸部およそ2キロにわたり住宅が広がっているため、一か所に避難するのは困難です。

ハザードマップを作るにあたり、上越市の津波の発生頻度や沿岸部への津波到達時間などを調査した1人が、新潟大学災害・復興科学研究所の卜部厚志教授です。

【新潟大学 災害・復興科学研究所 卜部厚志教授】「日本海側は、陸からすごく近いところに自分の町に被害を及ぼす津波を起こす活断層があると考えられている。5~10分程度で津波が来てしまうので、逃げる時間がないのが大前提。現実的には、近くで皆さんが知っていて、真っ暗でも行ける場所…」

新たなハザードマップでは、一刻でも早く安全な場所へ避難するために、地元の人が知っている高台や寺の境内など、9か所が一時避難場所して指定されました。